Тамин кун тамдан дурта (Обитатели ада любят свой ад) — калмыцкая поговорка, с которой начинается дебютный роман клима германовича «Сны мангаса». А на следующих страницах — Империя, которая постепенно возвращается к размеренной жизни после ядерной войны. В ней есть Буддийская Автономия в степях Калмыкии, куда от радиации спаслись жители Тувы и Бурятии, стычки на границе с Имаматом и опыты по оживлению Мазан-Батыра.

«Сны мангаса» — красочный постапокалипсис в сеттинге, который редко можно встретить в российской, а то и в мировой литературе. По спутанному миру книги интересно путешествовать и разгадывать пронизывающие его метафоры. В таком художественном отражении окружающей нас реальности автор осмысляет настоящее и будущее калмыков, буддизма в республике, кочевой культуры и монгольских народов в целом.

Почему такой мир мог присниться только демону-мангасу, откуда в калмыцких сказках столько чудовищ и какая карма может быть у целого народа — Клим Германович обсудил в интервью с «Чернозёмом».

Клим Германович. Фото из личного архива писателя

глава 1

«Сам процесс приведёт к результату»

Обложка книги «Сны мангаса». Фото: litres.ru

Когда вы начали писать художественную прозу?

Я работаю в сфере юриспруденции, и опыт работы со словом у меня больше связан именно с профессиональной средой. У меня выходило несколько научных монографий, несколько нон-фикшн книг. Это одна из причин, почему в, скажем так, беллетристике, я выхожу под творческим псевдонимом. Мы все играем свои роли, и я не хотел бы, чтобы они пересекались. Не хотел бы, чтобы литература как-то влияла на мою профессиональную жизнь и наоборот. Это разные люди.

До «Снов мангаса» я уже пробовал писать рассказы, направлял их в какие-то издания — у меня такое хобби. Хотя я больше читатель, чем писатель.

Однажды на Ozon мне попалась книга «Улан Далай» Натальи Илишкиной, и я стал одним из её первых покупателей. Ноль отзывов, книжка лежала на маркетплейсе неизвестной. А я книги покупаю постоянно, они у меня стопками везде лежат. Прочитал «Улан Далай» и написал автору — захотел встретиться, познакомиться. Наталья Илишкина тогда только начинала, а я стал одним из первых читателей, так что удалось пообщаться. Она рассказала, как пробовала писать, где обучалась.

Послушав её, я пошёл на курс в Creative Writing School и окончил его в числе победителей. Мне дали возможность опубликовать свою работу в издании, которое сотрудничает с писательской школой. Я понял, что у меня получается. Начал больше писать, потому что из своего прошлого опыта монографий и нон-фикшна понимал, что главное — это не задавать вопросы. Сам процесс работы приведёт к результату. Главное, не останавливаться.

Фото: «Чернозём»

О чем был ваш рассказ, с которым вы победили на писательском курсе?

Он был посвящён истории молодого человека, который путешествует по России, и, будучи на территории Калмыкии, попадает в рабство. Я за основу взял настоящую историю молодого человека, который сбежал из рабства. Проблема в принципе актуальная, и когда я читал о ней в СМИ, то она меня сильно тронула. Рассказ был о впечатлениях человека.

Сколько времени прошло между публикацией этого рассказ и тем, как вы смогли приступить к «Снам мангаса»?

Где-то два с половиной года. «Сны мангаса» — это небольшой роман. Мне хотелось сделать произведение, которое очень тяжело растянуть во времени. Книга состоит из отдельных снов, связь которых поначалу сложно проследить — она проявляется только в конце. Хотелось, чтобы прочитать книгу можно было быстро, поэтому и написана она на скоростях. Многие сюжеты, которые я задумывал, просто не воплотились на самом деле. Они остались у меня в голове, но их нет в книге.

глава 2

«такая история могла присниться только мангасу»

Фото: «Чернозём»

По какому принципу вы решали, какие рассказы войдут в книгу, а какие из них останутся только у вас в голове?

Совершенно рандомная история. Какие-то вещи выходят из-под пера — ты просто чувствуешь, что эта история может излиться в виде текста. Писатель Сергей Лукьяненко всё время выкладывает посты о своих снах. Они сами по себе как сюжеты книг, но не каждый сон, который он рассказывает своим подписчикам, превращается в отдельное произведение. Пушкин подарил Гоголю сюжет «Мёртвых душ», так и сны Сергея Лукьяненко могут кому-то отозваться и стать целой отдельной книгой. Так и у меня — не каждый сюжет отозвался и попал в книгу.

Как возникла форма романа в виде сборника сновидений? Что подтолкнуло вас к такой концепции?

Форма пришла из сказки. Сказки, которая как бы приснились человеку. Дело в том, что мне самому приснился в первую очередь мир, в котором происходит действие книги. Лет 30 назад Умберто Эко написал, что мы впадаем в Средневековье. Такое было его ощущение от того, что происходит в мире. Мы в начале нового Средневековья. У меня один из героев называет это путешествием по цепи перерождений — щепка, унесённая потоком. Нас исторический процесс захватывает и несёт потоком. В мире, который я описываю, стараюсь передать ощущение того, куда нас несёт. Может быть, это чересчур пессимистичный подход, но это мои ощущения.

Такая ваша творческая реакция на окружающую действительность?

Да. И, скорее всего, некоторые из рассказов — действительно сны, но не мангаса. Вопрос, который мне задал один из первых читателей: не пишу ли я о собственных снах? Если они у меня и были, то точно не в такой понятной форме, как в книге. Но передать ощущение того, что мне снилось, я постарался.

Фото: «Чернозём»

«Сны мангаса» — это сборник рассказов или всё же роман?

Изначально, конечно же, была отдельная проза. Рассказы, которые писались в стол. Но рассказы сейчас не так много публикуют, это не особо распространённый жанр. В какой-то момент я понял, что их можно излагать в качестве единой истории, связать персонажей. Тут уместна параллель с текстом «Капитанской дочки» Пушкина, когда у него в рамках сюжетного повествования всё время идут врезки отдельных сказок. А у меня, получается, наоборот: истории, которые не такие уж сказочные, врезаны в сказку.

Много сюжетов внутри книги вытекают из моих воспоминаний о сказках, которые я читал в детстве. Не только калмыцких, но они прежде всего. Потому что калмыцкие сказки не так хорошо известны читателю, а там очень много интересных сюжетов.

Народ был кочевой, очень много впитывал разных культур, и одна из вещей, которую перенимал, особенно когда ассимилировался — это новые сказки. Поэтому у калмыков такое разнообразие сюжетов и ходов, а ещё — много чудовищ. При этом, чтобы читатель провёл параллели с оригиналами сказок, ему надо быть погружённым в контекст калмыцкого фольклора.

Какие параллели, например, можно провести?

Рассказ «Мазан», которым завершается книга, — это же целый цикл сказок и песен о Мазан-Батыре [реальный калмыцкий военочальник XVII века, который участвовал в походах против турок-османов и крымских татар — прим. «Чернозёма»]. Сама история про мангасов, которые вредят людям, тоже проходит сквозь множество сказок. А, допустим, история про князя Соктукова, который получает возможность жить дольше срока, который ему отпущен — это вообще отдельная сказка, которая тоже реально есть. Там в оригинале другая концовка и сюжет немножко другой, но саму фабулу я из неё взял. Эрлик-хан [владыка загробного мира у монгольских и некоторых тюркских народов — прим. «Чернозёма»], который появляется всё время и отправляет своих посланников — это тоже из народного творчества.

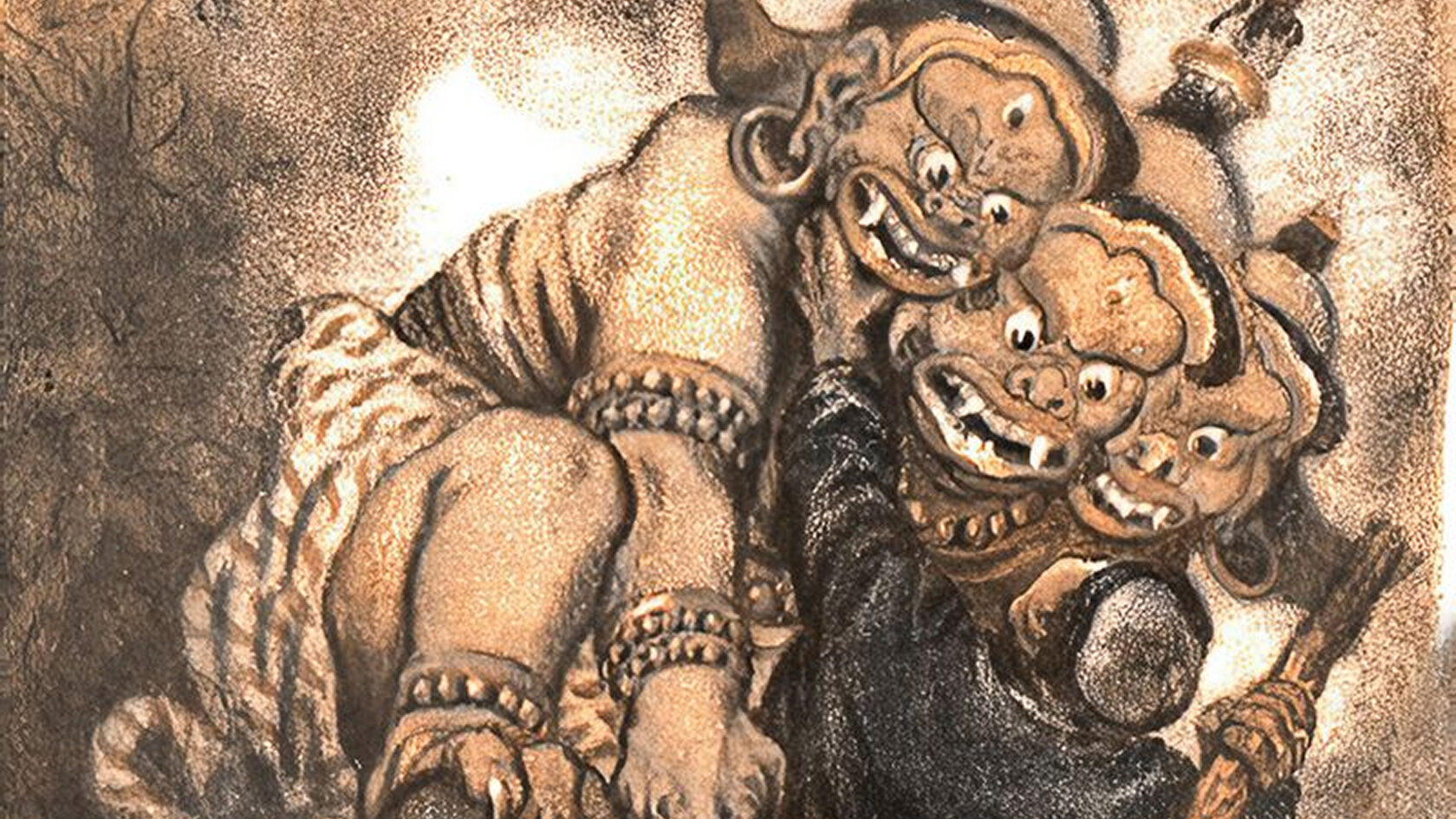

Образ мангаса (мангуса) из монгольской сказки «Батор-Седкилту». Иллюстрация: Николай Кочергин

Получается, «Сны мангаса» — сказки, помноженные на новости. Какая же тогда метафора стоит за спящим мангасом?

Думаю, каждый сам должен для себя ответить на этот вопрос. Потому что любой человек имеет в себе ту часть, которую можно назвать демонической. В каждом спит свой мангас. У слова «мангас» ведь много значений. Помимо общеупотребительного фольклорного, где мангас — это злой демон, живущий среди людей в антропоморфной форме, «мангас» в калмыцком языке — это ещё и враги народа. В нашем национальном эпосе вообще всех врагов народа называют мангасом. В книге фигурирует и вот эта линия расчеловечивания врагов, и сам демон-мангас, в снах которого это всё происходит, тоже присутствует. Поэтому мангаса можно понимать по-разному.

В принципе, сам сюжет книги не утопичен ведь совершенно. Понимание будущего, основанное на предчувствии, очень негативное. И, конечно, та деталь, что это всё происходит во снах именно мангаса — тоже выражение общего настроения. Если бы это было во снах полубожественного Асуры [низшие божества или полубоги в индуизме и буддизме — прим. «Чернозёма»], то и сказка была бы другой. А вот такая история могла присниться только мангасу. Демон это внутренний или же внешний — каждый читатель может воспринимать по-разному.

В кино, чтобы передать то или иное настроение, добавляют особый цветовой фильтр. Так и здесь: то, что всё происходит во снах мангаса, — это такая призма, которая по-своему искажает события и тон повествования.

Да, если бы эту историю видел любой другой человек, она была бы другой.

глава 3

«история довлеет над нами»

Фото: «Чернозём»

Почему события книги происходят не только в Калмыкии, но объединяют ещё и Бурятию, Тыву, Алтай. Почему такой собирательный образ описываемого мира?

Хотя в Калмыкии и распространено такое восприятие собственно самости, на самом деле все монгольские буддийские народы — очень близки. Кто-то со мной будет спорить, но те места, где происходят события книги — это места, откуда происходят все монгольские народы: Алтай, Забайкалье. Для калмыков, которые сейчас живут в полупустынной степной зоне, они являются прародиной. Время в романе немного смешивается, все народы снова объединяются — в Буддийской Автономии. Наша судьба ведь на самом деле общая. Конечно, калмыки — небольшой народ, но со своей гигантской историей, и эта история довлеет над нами. Но, если брать философский контекст, мы все вместе, отличий у нас не так много.

Почему в этой альтернативной реальности власть в Буддийской Автономии теократическая? Главный там — Гурхан Лама.

Я считаю, что буддизм формирует мировоззрение. В той же Калмыкии многое отталкивается именно от буддизма, поэтому и в книге так. А что здесь как бы внутри автономии набирает силу теократическая власть — это моя специальная задумка, красивая история.

То есть стоит воспринимать это как эстетический приём?

Больше ощущенческий. В «Снах мангаса» несколько конфликтов. Любая книга вызывает интерес у читателей своим конфликтом. Конфликт поколений, конфликт культур, конфликт вероисповеданий, конфликт светского и религиозного. А теократическое государство — это один из способов обострить конфликт, чтобы стало интересно читателю. Попытаться разобраться в своих ощущениях, в понимании того, как этот конфликт может разрешиться, в какую сторону: в позитивном или негативном ключе, к чему может привести.

Богослужение на празднике «Шютэни-оген», 1906 год. Фото: Российский этнографический музей

Для меня — сильная сторона «Снов мангаса» в том, что в книге много акторов, которые делают повествование объёмным. Нет лишь двух сторон конфликта — их гораздо больше. Это добавляет персонажам субъектности.

Множество персонажей и их пересечений — так всё и происходит в жизни. Мы скованы одной историей, живём на одной земле, и невозможно рассматривать себя вне контекста своих соседей вокруг. История довлеет над нами. У меня в книге есть одна фраза — на вопрос опричника Блудова народный сказитель Басан Аавэ отвечает: «Для нас, кочевников, в этом мире нет будущего. У нас есть только прошлое, в которое мы глядим словно в зеркало, а оно повторяется вокруг нас снова и снова…». И это ведь на самом деле так. Цикличность всегда присутствует: исторические события, через которые прошли калмыки, повторяются и с другими народами.

В книге упоминается ещё одно понятие — карма народа. Как человек пожинает плоды собственных деяний, так и народы тоже. И что они переживают сейчас — это результат того, что было сделано в прошлом. Народам с тяжёлой судьбой, с историей, которая наполнена людскими страданиями и болью, сейчас будет гораздо тяжелее, чем другим — чем тем, кто жили в мире и спокойствии. Каждый понимает это по-своему. Я, как человек восточного менталитета, могу сказать: то, что будет происходить в будущем, будет устроено именно таким образом.

глава 4

«выбивается из того, что привыкли считать калмыцкой литературой»

Фото: «Чернозём»

Что вам самому больше всего нравится в «Снах мангаса»?

Могу сказать, какой персонаж мне ближе всего. Мне нравится князь Василий Соктуков. Этот персонаж для меня — анекдотичный архетипичный образ калмыка. Как вот в анекдотах всегда есть какой-то такой персонаж.

А есть вещи, которые вы были вынуждены добавить в книгу, но лично вам они не очень нравятся?

Я считаю, что последняя часть «Мазан» недостаточно проработана. Но сколько можно писать книгу? Можно два года, а можно и 14 лет, и 30 лет. В какой-то момент проявляется усталость, и ты специально останавливаешься. С последней частью так и получилось. Она писалась в конце и, мне кажется, её надо ещё дорабатывать и дорабатывать. Там есть некая сухость и резкость сюжетных ходов.

Как вы тогда поняли, что пора остановиться?

Когда я прочитал, то понял, что оформил мысль, которую хотел донести. Каждый сон на самом деле — это отдельный месседж. Их не обязательно воспринимать как единое произведение. Если я понимаю, что посыл есть, то могу остановиться. Не обязательно всё раскладывать по полочкам, доводить все линии, заканчивать судьбы каких-то персонажей. Возможно, с точки зрения читателей, это неправильно — бросать героя на полпути. Но в этом произведении мне было достаточно, чтобы я сам понимал, о чём написал.

Фото: «Чернозём»

Что теперь планируете делать со «Снами мангаса»?

Ничего. Это достаточно нишевое произведение, и я понимаю, что ничего больше делать не надо, всё и так нормально. Признаюсь честно, мне поэтому и не хотелось, чтобы был этап работы с официальными редакторами от издательств, которые бы правили текст так, как с их точки зрения надо, чтобы понравиться массовому читателю.

Но я также понимаю, что жанр «Снов мангаса» люди другого поколения, более старшего, не смогут считать. Книга сложна для их восприятия, очень сильно выбивается в принципе из того, что они привыкли считать калмыцкой литературой. Но с этим я ничего не могу поделать, мне не хочется стать скучным.

Я читаю журналы, которые выходят в Калмыкии, и понимаю, что мне не очень близки темы, на которые они пишут. Там очень ограниченное количество тем, и авторы их пишут десятилетиями. Останавливаться в такой нише я бы не хотел.

«Сны мангаса» в целом написаны не исключительно для калмыцкого читателя. Другое дело, что люди не из Калмыкии, не из Бурятии увидят в книге другие смыслы. Но я хотел написать так, чтобы она читалась современным человеком, чтобы он понял — понравилось ему или нет. Если она какую-то эмоцию вызывает — это прекрасно. Если заставляет задуматься, быть с чем-то согласным или нет — значит, я добился того, чего хотел.

Мне интереснее всего было разгадывать аллюзии на современность, которые вы упаковали в сеттинг книги.

А я как раз надеюсь, что со временем эта современность книги угаснет. Современные смыслы, которые вы почувствовали. А новые смыслы, наоборот, будут раскрываться дальше.

24.07.2025

Спасибо, что дочитали до конца!

Понравился текст? Считаете эту тему важной? Тогда поддержите его создателей — айда к нам на Boosty!

хочу помочь Чернозёму

Спасибо,

что дочитали до конца!

что дочитали до конца!

Карта сайта

Контакты

информация