- От Редакции«Чернозём» публикует интервью с Лилианой Маррэ в рамках информационного партнёрства с премией SCAN AWARDS

«Все делали что-то сами по себе»

Директор SCAN Лилиана Маррэ. Фото из её личного архива

SCAN FAIR 2025. Фото из личного архива Лилианы Маррэ

«Если работа из говна и палок, замаскировать её вряд ли удастся»

Инсталляция шорского художника Александра Мортаева «Голубой свет», участника SCAN FAIR прошлых лет. Фото: mortaev.orgs.biz

Проект екатеринбургского художника Степана Пантелеева «Схема нападения на небытие», финалиста SCAN AWARDS 2025 в номинации «Открытие года». Фото из тг-канала премии

«Художники сейчас очень осторожны»

Проект иркутских художников Никиты Е и Евы Морры «Тихий дом свой нашел», финалистов SCAN AWARDS 2025 в номинации «Проект года. Малая форма». Фото из тг-канала премии

Фрагменты проекта «Собирать дым» красноярского художника Алексея Мартинса, финалиста SCAN AWARDS 2025 в номинации «Художник года». Фото из тг-канала премии

«Моральное удовлетворение получить в этой среде очень сложно»

Выставка «Жить забыть жить забыть» художника Андрея Кузькина в Anna Nova Gallery, 2023. Фото из личного архива Лилианы Маррэ

«Художник будет проводить выставки в квартире»

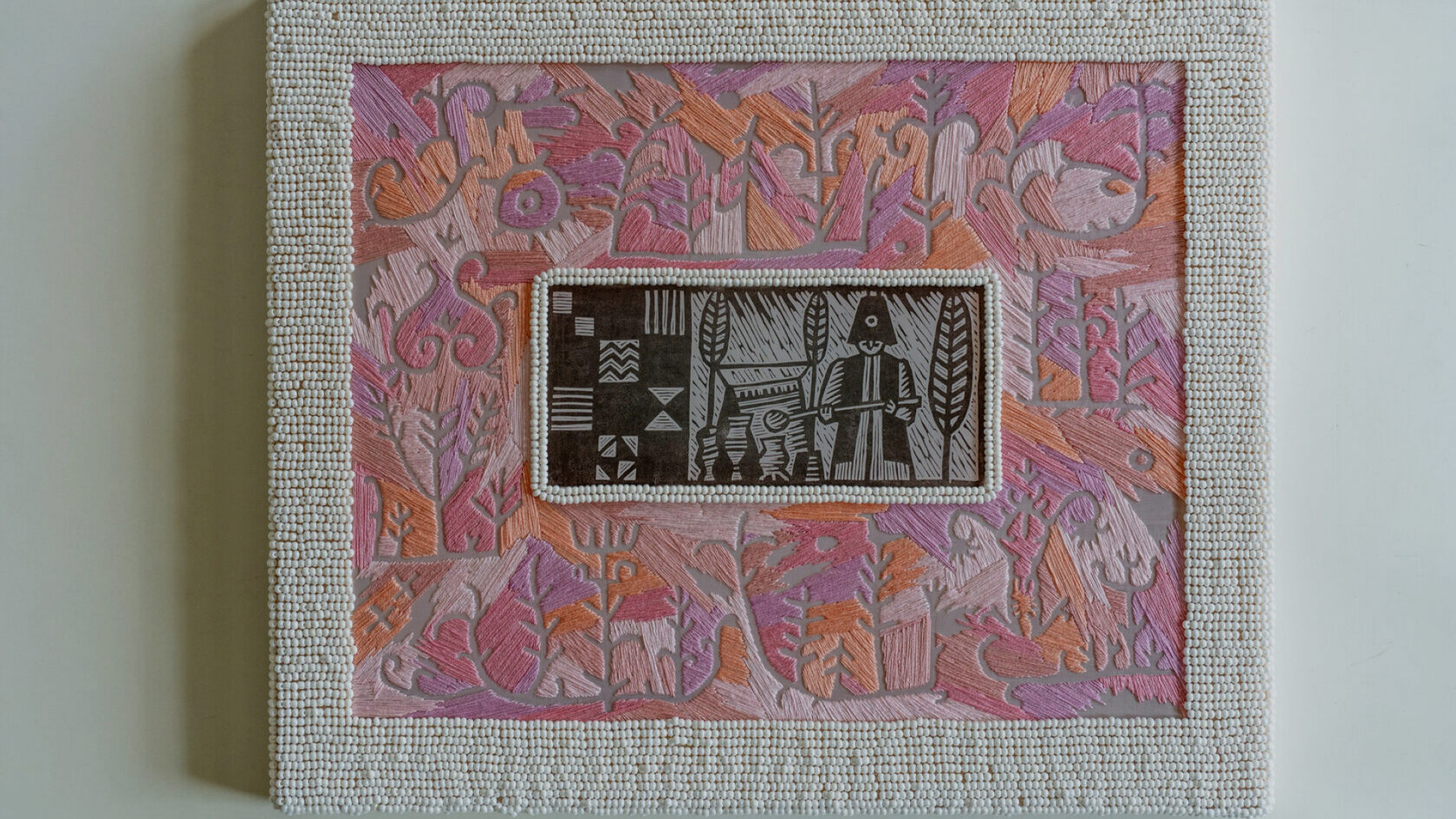

Работа якутской художницы Надежды Комиссаровой «Саха дьяхтартанаралаах», участницы SCAN FAIR 2025

Керамические работы бурятского художника Амгалана Ринчинэ, участника SCAN FAIR 2024. Фото пресс-службы ярмарки

Проект «Йовлакх» чеченской художницы из Тюмени Дианы Окаевой, финалистки SCAN AWARDS 2025 в номинации «Открытие года». Тг-канал премии

Проект Buryad new rock ongon бурятской художницы Аюны Гарматаровой, участницы SCAN FAIR 2025. Фото из соцсетей художницы

07.11.2025

что дочитали до конца!