- Дарья ПанёваАвтор текста«Я решила писать на эту тему, потому что сама из Казахстана. На уроках мы всегда обсуждали лишь классику, имеющую мало связи с Казахстаном, а тексты, созданные непосредственно о нём, оставались в тени. Тёмная сторона русской литературы открылась мне только на 4 курсе филфака, на курсе "Русская литература Казахстана", — там я впервые прочитала рассказ Всеволода Иванова "Дитё", например».

Что такое колониальная литература?

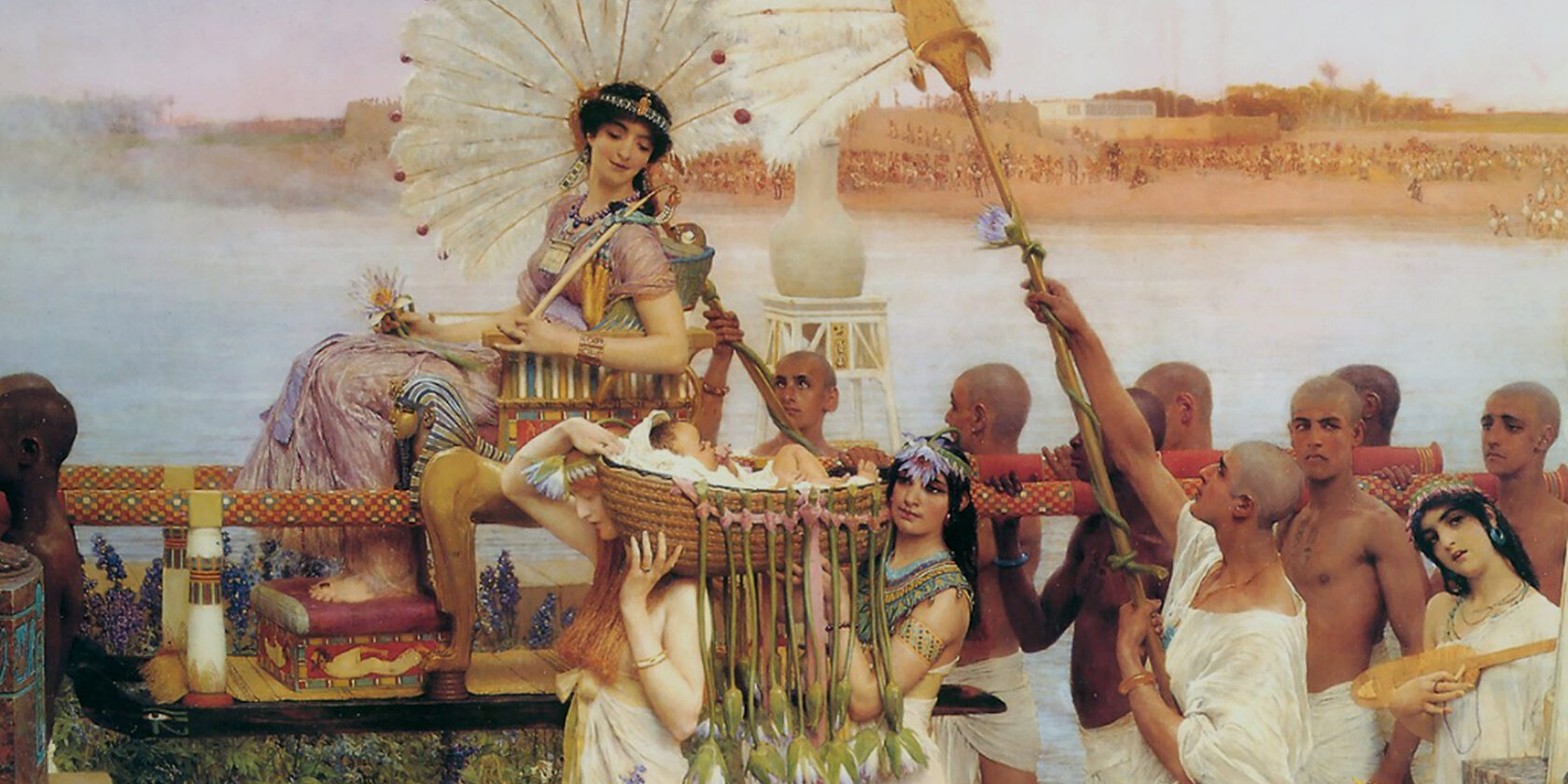

Лоуренс Альма-Тадема, «Обретение Моисея», 1904 год

Беовульф. Автор: Balbusso Twins

Ян Францевич Ционглинский. «Танжер. Базар», 1898 год

- «Путешествия по Западной Африке» (Travels in West Africa), 1897Мэри Кингсли«Помните также, что эти Банту, как и Негры, думают вслух, громким голосом; их представитель, как верблюд у мистера Киплинга, “воняет — просто страх!”, а если он к тому же Фан [племя Банту], то сопровождает свои наблюдения яростными драматичными жестами…».

[перевод фрагмента Дарьи Панёвой — прим. «Чернозёма»]

Что «колониального» в русской литературе?

Франц Рубо, «Казаки у горной реки», 1898 год

Мариано Фортуни-и-Марсаль, «Арабская фантазия», 1867 год

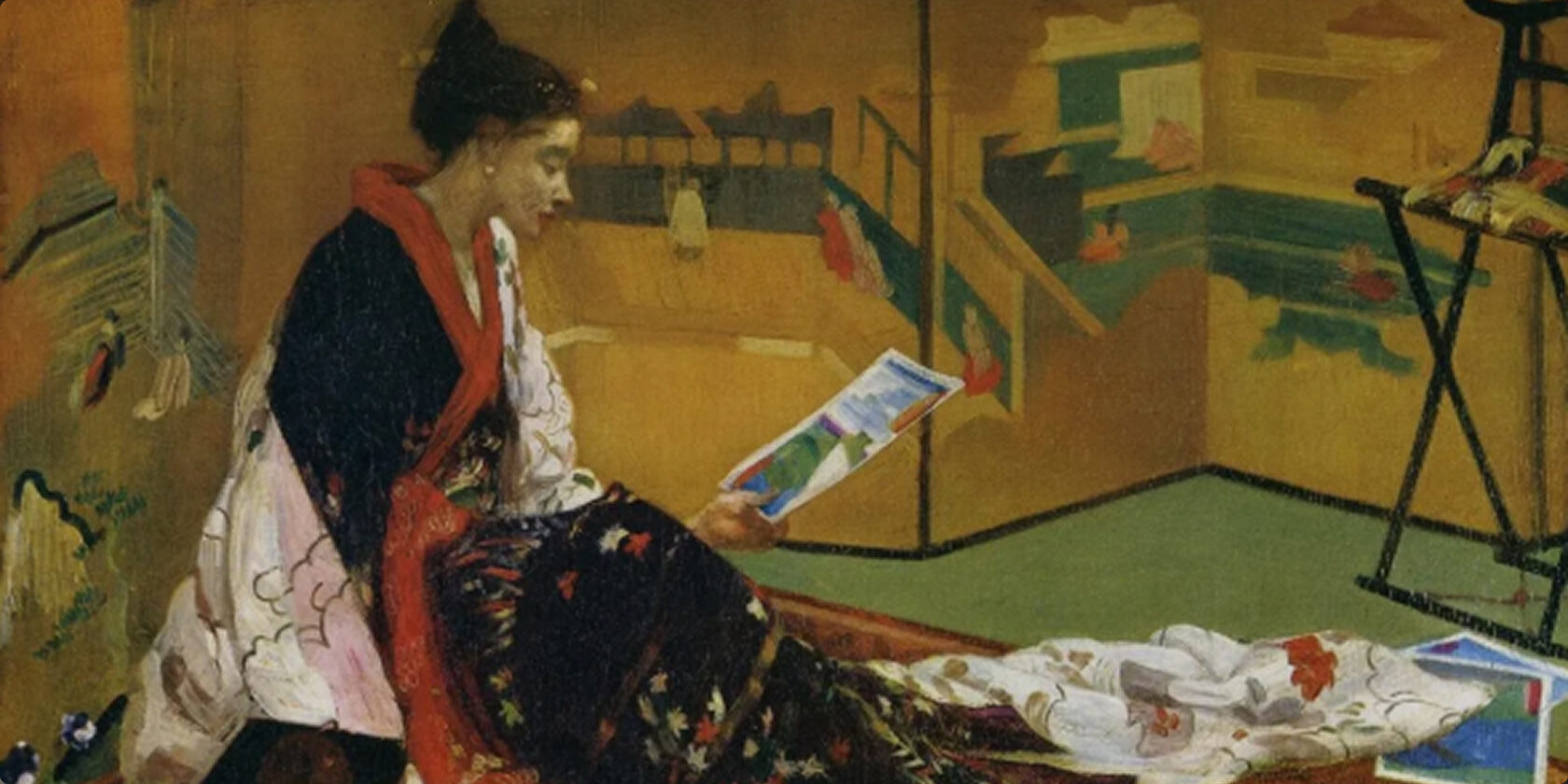

Джеймс Эббот Макнейл Уистлер, «Каприз в пурпурном и золотом», 1864 год

Как изображались жители Казахстана в русской литературе классицизма и романтизма?

Василий Верещагин, «Киргизские кибитки на реке Чу», 1869 – 1870 гг.

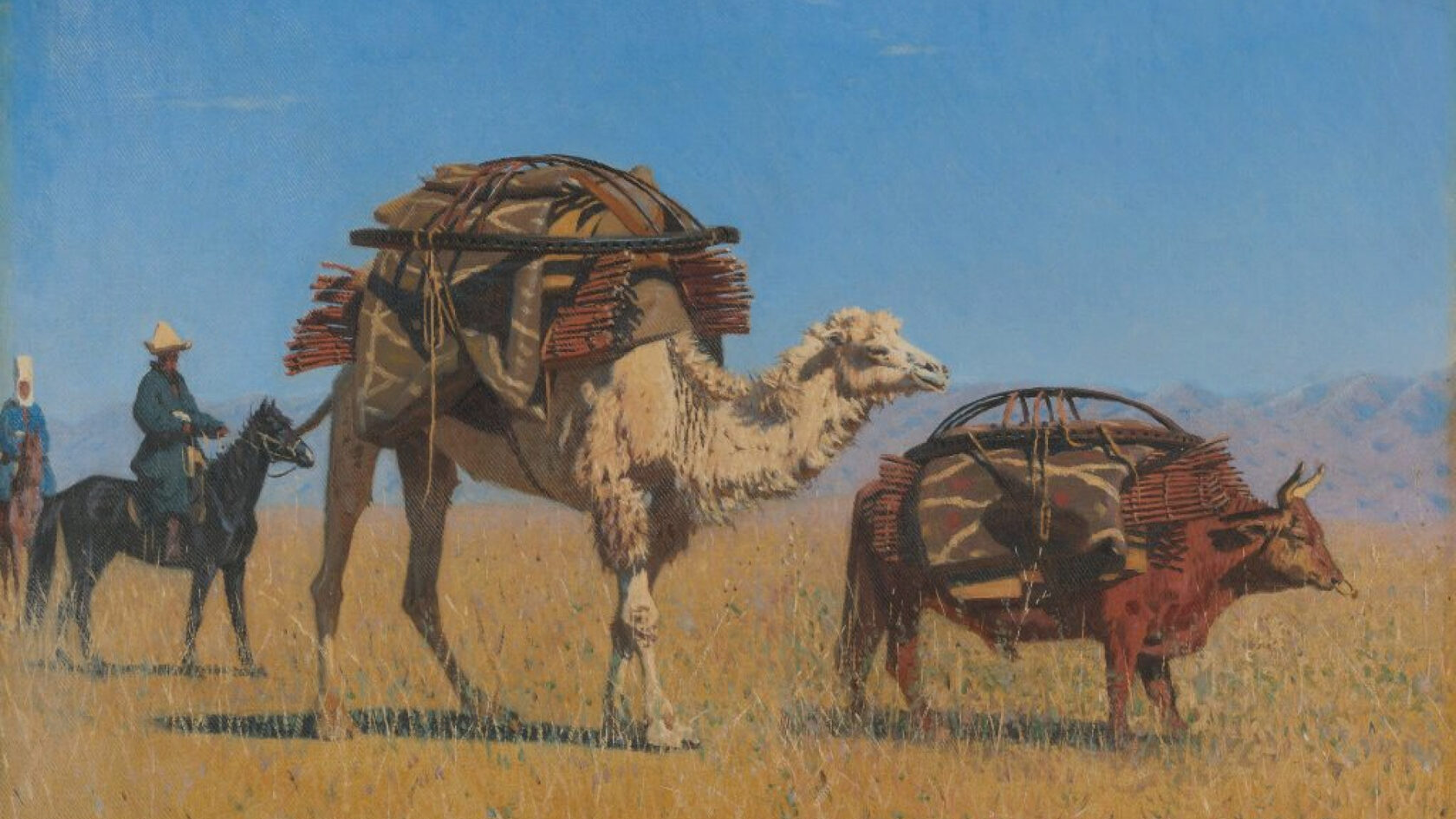

Василий Верещагин, «Перекочёвка киргизов», 1869-1870 года

Николай Каразин, «Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 года», 1888 год

- «Киргизский пленник», 1828Николай МуравьёвВ стране свободной и степной,

Где путник проходить страшится,

Где страшный, гибельный разбой

В улусах дикарей таится;

Где ночь холодная страшна,

Где хлещет вьюга боевая

И затмевается луна

Злодейством тягостного края…

- «Киргизский набег», 1829Александр Крюков«…со мною случилось приключение особого рода, приключение, достойное занять несколько строф в какой-нибудь Байроно-романтической поэме: ибо в нём новость положений была соединена с неожиданностию и ужасом. Как жаль, что я не умею писать поэм! По крайней мере я расскажу вам моё поэтическое приключение просто, как прозаический анекдот».

- «Киргизский набег», 1829Александр Крюков«Напрасно доныне Правительство старалось и старается положить конец беспрестанным разбоям и дракам на Ново-илецкой, и вообще на Оренбургской линии. Все его предприятия по сему предмету послужили только к подтверждению истины, что доколе Киргизцы будут Киргизцами — народом кочующим, необразованным и ограждённым от всякой власти непроходимостию степей, до тех пор грабительство, известное у них под названием баранты, будет уважаемо ими, как народный обычай: ибо нравы непросвещённых народов не изменяются и веками».

- «Киргизский пленник», 1826Пётр Кудряшев«“Слушай, невольник! Ты должен мне служить верно; <...> но ежели ты сделаешь побег, то знай, что нигде не можешь от меня укрыться — ни на земле, ни в воде, ни в воздухе: я тебя поймаю — и тогда, с жесточайшего наказания, подрежу тебе кожу на подошвах, насыплю туда мелко изрубленных конских волос, и сделаю то, что ты будешь мучиться и раскаиваться целую жизнь!” Такие жестокие угрозы у варваров киргизцев, к несчастью бедных невольников, исполняются на самом деле».

Как изображались жители Казахстана в русской литературе эпохи реализма?

Николай Каразин, «Текинская экспедиция 1881 года. Штурм Геок-Тепе», 1889 год

Николай Каразин, «Взятие Ташкента генералом Черняевым 16 июня 1865 года», 1890 год

- «Бикей и Мауляна», 1836Владимир Даль«Он читал и пророчил по щелям и трещинам жжёной бараньей лопатки, к которой нож и зуб не смели прикоснуться, — опять ломался и бесновался; словом, не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы он не оборвался наконец со стропил, или с круга кибитки, куда полз, шайтан его знает, зачем, и не упал бы, среди бешенства своего и исступления, на дымящиеся посреди кибитки головни; бумажный, стёганый, изодранный халат его вспыхнул, и знахаря нашего насилу залили турсуком воды».

Николай Каразин, «После пожара», 1879 год

Николай Каразин ,«Переправа туркестанского отряда через Аму-Дарью у Шейк-Арыка 18 мая 1873 года», 1889 год

Николай Каразин, «Объясачение Средней киргиз-кайсацкой орды. Царский указ», 1891 год

- «Атлар», 1891Николай Каразин«Весь серебром залит этот витязь, спокойно на юг смотрят голубые глаза, в одной руке богатырь молнию держит, в другой зелёную ветку, покрытую утренней росою. <…> и нельзя, сил нет загородить ему путь, сил нет остановить покойный, мирный шаг его лошади. Падают перед ним рядами люди вооружённые, встают позади безоружные… <…> Льётся потоками кровь перед всадником, цветами и золотым хлебом позади его эта кровь расстилается. <…> — Кто это? кто? — Не спрашивай! — отвечает голос под шлемом. — Поймёшь сам, другим расскажешь, и благо будет тем, кто тебя послушает…».

Николай Каразин, «Набег казаков на поселение туземцев», 1870 год

- «Рискованный сеанс», 1905Николай Каразин«Как картинно, как причудливо разбросались в горячем бою эти массы человеческих тел по изрытому, окровавленному пологому обвалу… Там в одиночку, там по несколько вместе, а там под навесом стана, в углу, где, значит, податься некуда было, там целою грядою, не разберёшь — где чья рука, где чьи ноги. Тут, как раз посреди бреши, лежит молодой боец лет семнадцати, мальчик, и не лежит совсем, а вот словно подняться на ноги хочет, да и окоченел в этом последнем движении…».

Панмонголизм и скифство в русской литературе серебряного века

Иллюстрация к повести «Чёрный араб» Михаила Пришвина. Источник: az.lib.ru

- «Петербург», 1913Андрей Белый«И Николай Аполлонович вспомнил; он — старый туранец — воплощался многое множество раз; воплотился и ныне: в кровь и плоть столбового дворянства Российской империи, чтоб исполнить одну стародавнюю, заповедную цель: расшатать все устои; в испорченной крови арийской должен был разгореться Старинный Дракон и всё прожрать пламенем… Николай Аполлонович — старая туранская бомба».

Николай Аполлонович и Аполлон Аполлонович Аблеуховы. Рисунок Андрея Белого к роману «Петербург»

- «Адам и Ева», 1909Михаил Пришвин«И Дума, и правительство это сознают: есть указ 3 июля о том, чтобы щадить места киргизских зимовок.

— И вы их щадите? — спрашиваю я местного чиновника.

— Если щадить, — отвечает он, — то куда же девать переселенцев? Тогда и не нужно переселение в этот край. Мы так и сказали. Нас услышали и подарили параграф. Теперь дело в таком виде:

Закон: щадить места зимовок.

Параграф: в случае крайности не щадить.

И мы не щадим».

- «Адам и Ева», 1909Михаил Пришвин«Очень возможно, что в то время киргизы в некоторых местах вовсе не знали, что такое мука, понятия не имели о баурсаках, этих мучных шариках, зажаренных на бараньем сале. Теперь без этих баурсаков не обходится киргиз. Разве только где-нибудь возле Голодной степи всё ещё питаются киргизы исключительно куртом и ойраном».

- «Адам и Ева», 1909Михаил Пришвин«Да вот же оно: это — та же Россия, это — она, от неё не уедешь никуда, это — тоже своё, близкое.

Бесформенность, хаос и всё-таки лик.

Вот-вот потонем.

Но плот всё плывёт».

Как изображались жители Казахстана в прозе писателей-сибиряков?

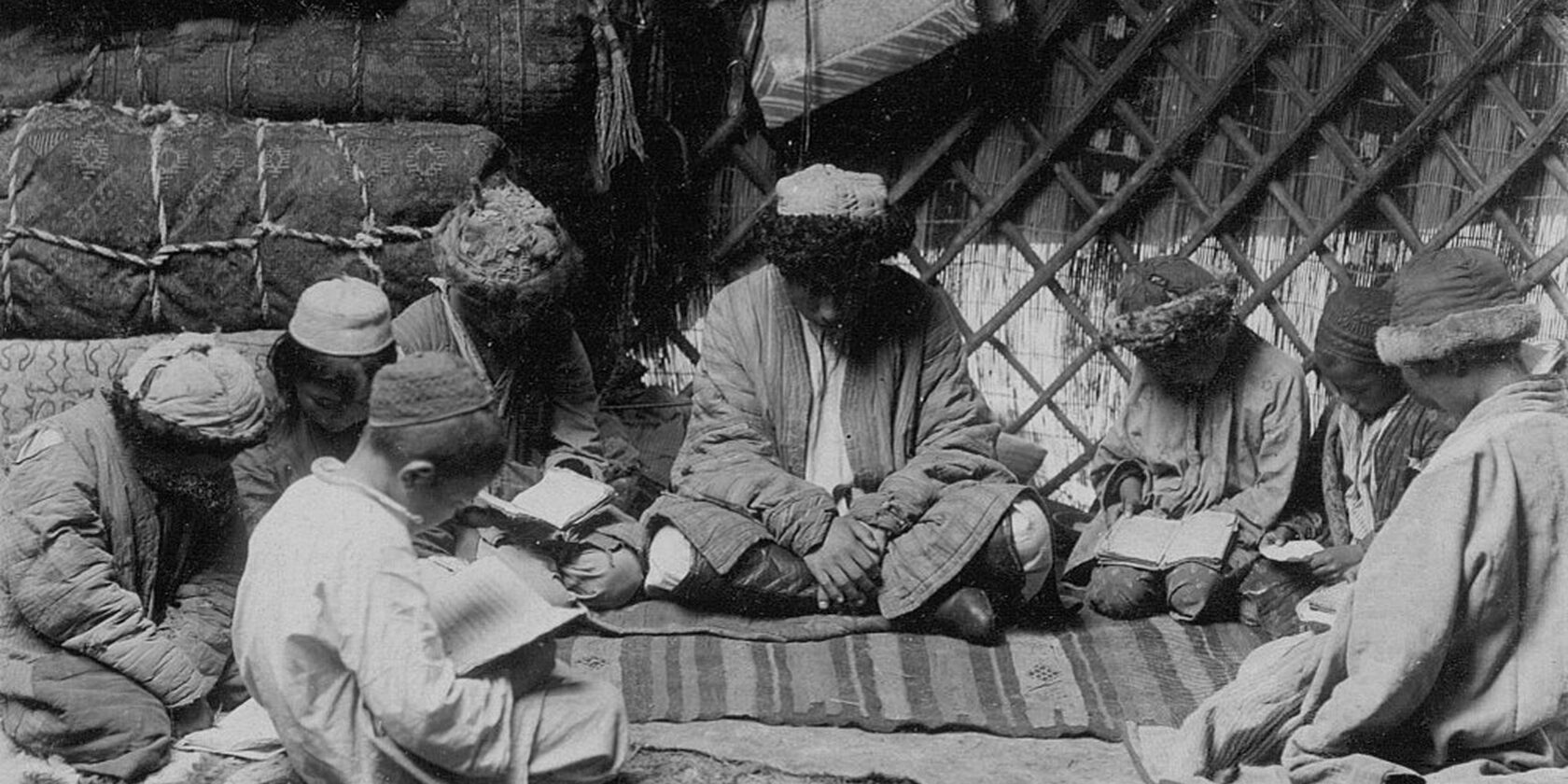

Школа в юрте. Фото Самуила Дудина из экспедиции в Семипалатинскую область, 1899 год

Иллюстрация к повести «Чёрный араб». Источник: az.lib.ru

- «Не пойте песен своих», 1915Антон Сорокин«Вот босоножку Айседору Дункан вы с удовольствием будете смотреть, а смотреть босоногого киргиза нет никакого удовольствия — это отвратительное зрелище. Но если бы вы все были культурны настолько, насколько каждый думает о своей культурности, то не исчезала бы старая Сибирь, и не нужно было бы нашу культуру строить на костях и могилах обречённых народов, и вы бы, не смеясь, с тоскою в сердце слушали бы лебединые песни киргиз и не говорили бы: “Ухожу, нет сил больше выносить” — или, зевая: “Ах, как хочется спать. Какая тоска, какая скука”».

- «Жизнь, данная Октябрём», 1927Антон Сорокин«Если Джек Лондон умел заинтересовать читателей описанием вымирающих тихоокеанских дикарей, не более ли благодарная тема о строительстве жизни обречённых когда-то на смерть? <...> Я, Антон Сорокин, как киргизский писатель, не могу не приветствовать вас, пионеров новой казахской жизни. Вы, получившие знания и учение города, вернётесь в родные степи для того, чтобы дать культурную и медицинскую помощь своему народу».

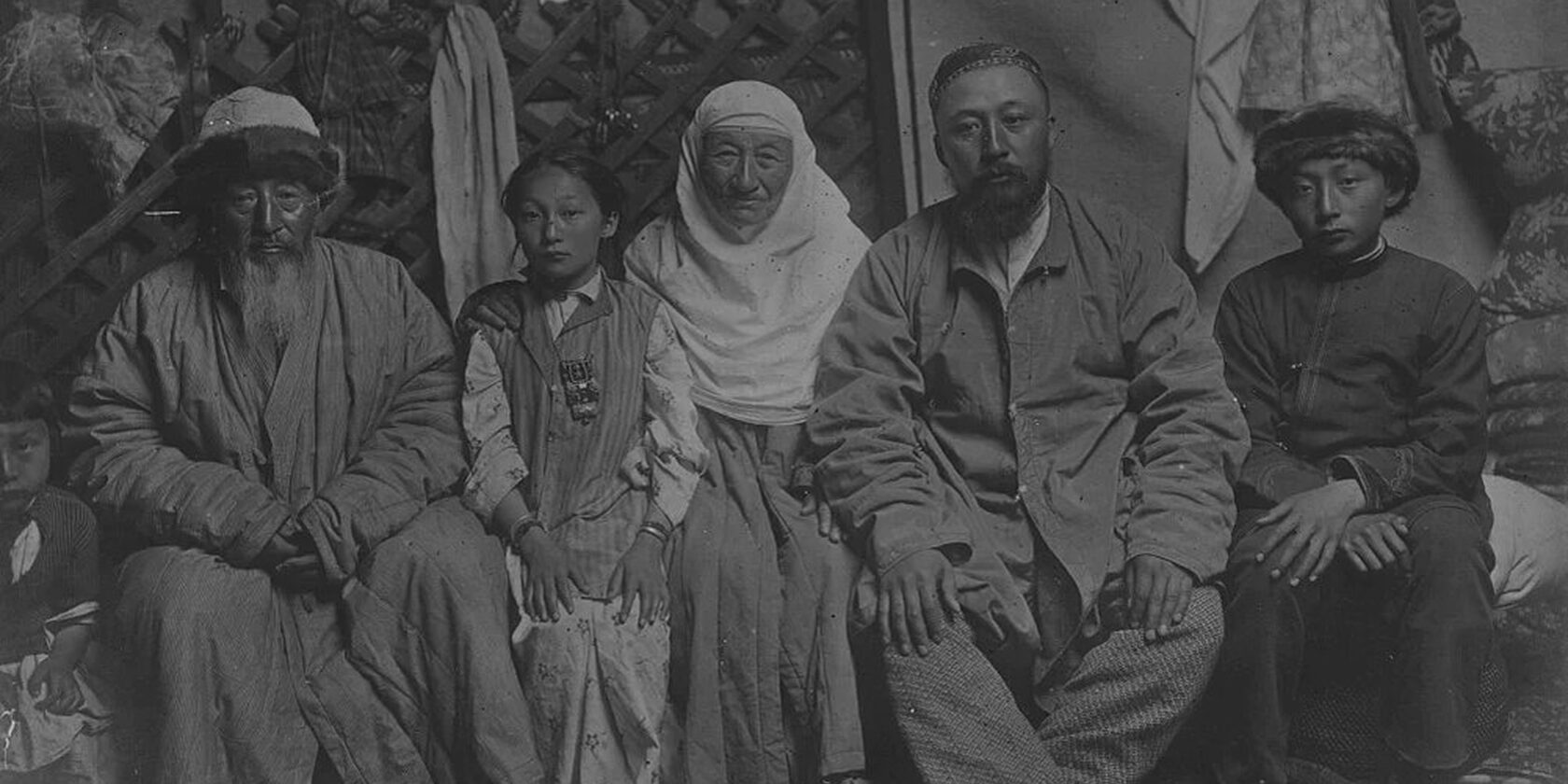

Семья богатого хозяина. Фото Самуила Дудина из экспедиции в Семипалатинскую область, 1899 год

- «Дитё», 1922Всеволод Иванов«Покорные киргизки, увидев русских, покорно ложились на кошмы»; «И киргизки, заметив русских, покорно ложились на спину»; «Лежали на кошмах, распластавшись и закрывшись чувлуками, покорные киргизки».

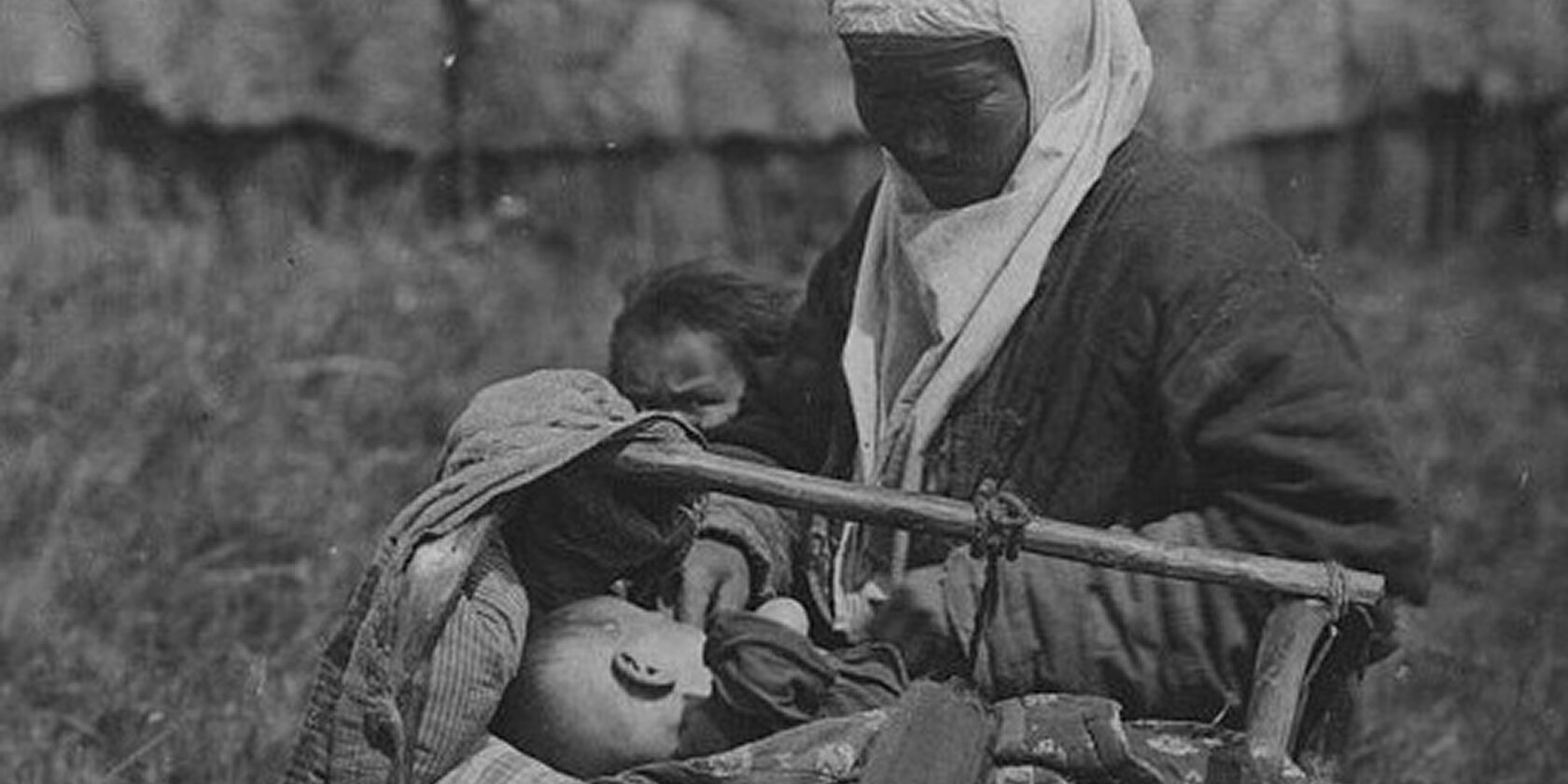

Женщина у колыбели. Семипалатинская область, Казахстан. Фото Константинa Де-Лазари, 1899 год

- «Дитё», 1922Всеволод Иванов«Было у киргизки покорное лицо с узкими, как зёрна овса, глазами, фаевый фиолетовый кафтан и сафьяновые ичиги. Било дитё личиком в грудь, сучило ручонками по кафтану, а ноги бились смешно и неуклюже, точно он прыгал. Могуче хохоча, глядели мужики».

Невеста. Фото Самуила Дудина из экспедиции в Семипалатинскую область, 1899 год

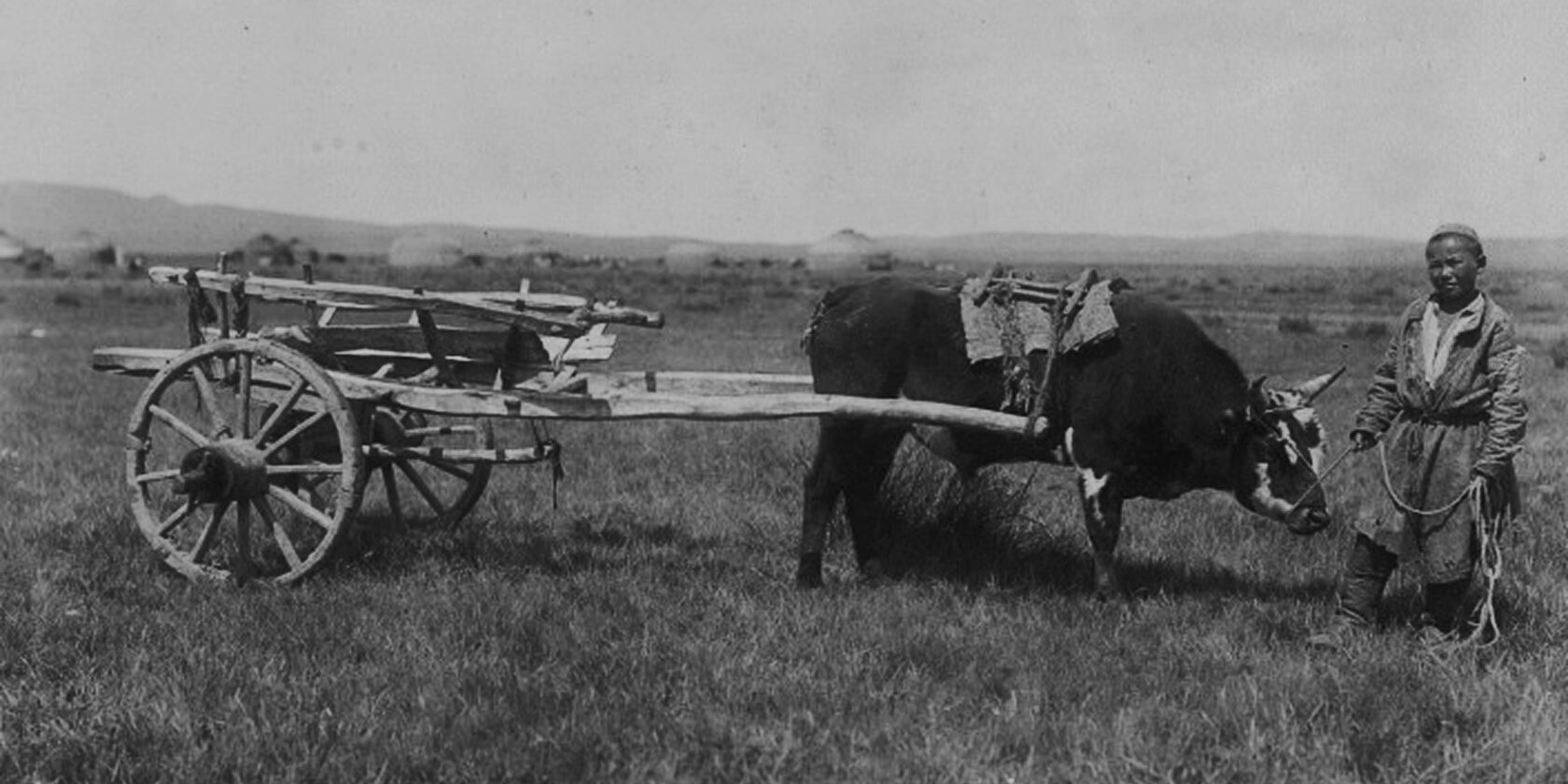

Воловья упряжка и телега-двуколка. Семипалатинская область, Казахстан. Фото Константинa Де-Лазари, 1899 год

От проекта просвещения к его критике

Продажа кибиток. Казахстан, вторая половина XIX века. Источник: tengrinews.kz

Список проанализированной литературы

- Уильям Слиман «Странствия и воспоминания индийского чиновника»

- Иван Прыжков «Записки о Сибири»

- Василий Верещагин «Из путешествия в Закавказский край»

- Шарлотта Бронте «Джейн Эйр»

- Джейн Остин «Мэнсфилд-парк»

- Mary H. Kingsley «Travels in West Africa»

- Rudyard Kipling «Oonts»

- Александр Блок «Скифы»

- Николай Лесков «Очарованный странник» (1873)

- Екатерина II «Сказка о царевиче Хлоре» (1781)

- Гавриил Державин «Фелица» (1782)

- Александр Пушкин «Кавказский пленник» (1821)

- Николай Муравьёв «Киргизский пленник» (1828)

- Александр Крюков «Каратай» (1824)

- Густав Зелинский «Киргиз» (1842)

- Пётр Кудряшёв «Киргизский пленник» (1826)

- Александр Крюков «Киргизский набег» (1829)

- Александр Крюков «Киргизцы» (1830)

- Филипп Ефремов «Девятилетнее странствование» (1786)

- Владимир Даль «Рассказ пленника Фёдора Фёдорова Грушина» (1838)

- Иосаф Железнов «Василий Струняшев» (1858)

- Владимир Даль «Бикей и Мауляна» (1836)

- Николай Каразин «Атлар» (1891)

- Николай Каразин «Рискованный сеанс» (1905)

- Владимир Соловьёв «Панмонголизм» (1894)

- Андрей Белый «Петербург» (1913)

- Михаил Пришвин «Адам и Ева» (1909)

- Михаил Пришвин «Чёрный араб» (1910)

- Антон Сорокин «Не пойте песен своих» (1915)

- Антон Сорокин «Жизнь, данная Октябрём» (1927)

- Всеволод Иванов «Дитё» (1922)

- Георгий Гребенщиков «Ханство Батырбека» (1913)

17.07.2025

что дочитали до конца!

Карта сайта

Контакты

информация