кони, космос и внезапный бум

Элина Гедерим. Фото из личного архива художницы

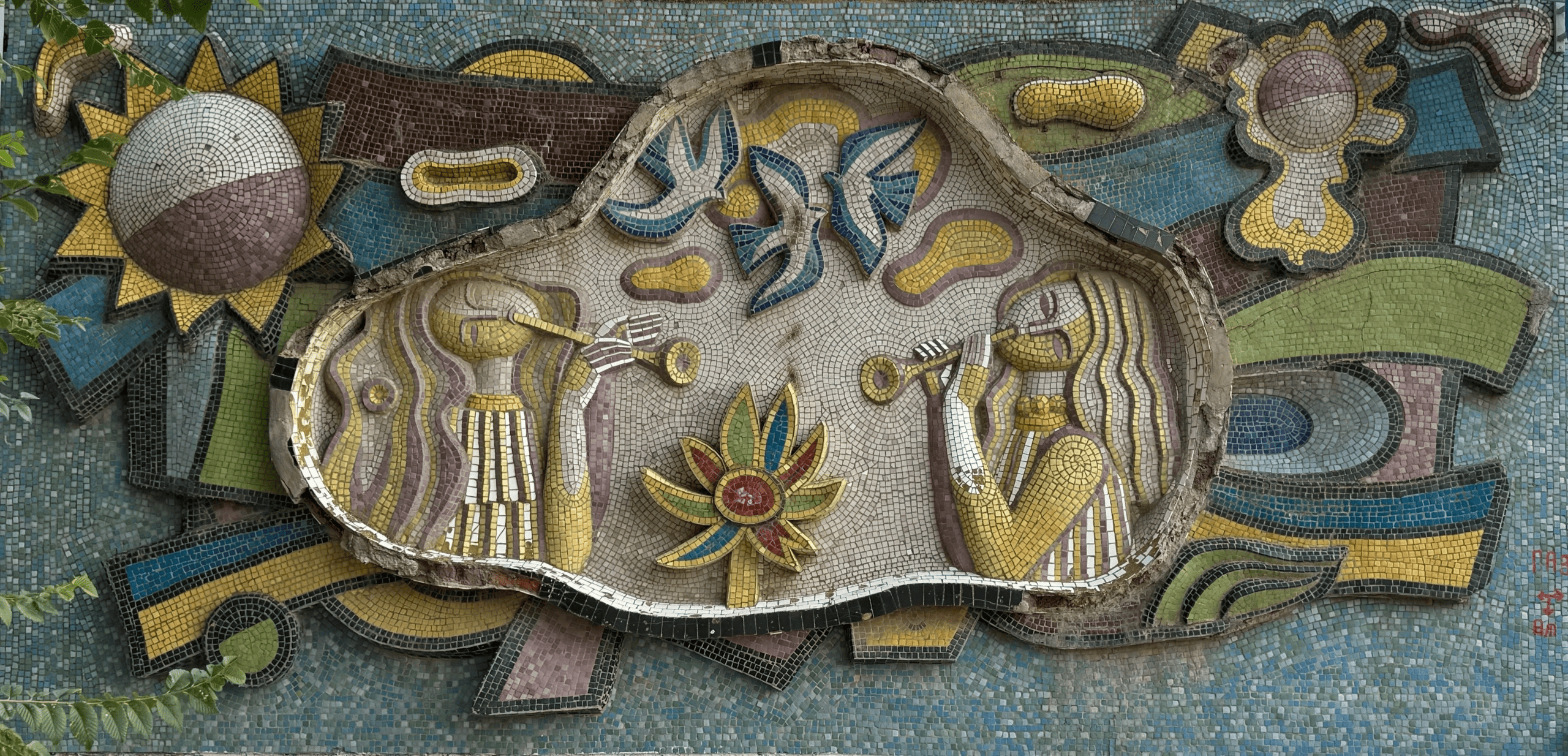

Мозаичное панно на здании железнодорожного вокзала Элисты. Авторы: П.Итяксов, М.Пюрвеев, Г.Чернокнижный, 1967 год. Фото: vk.com/sovietmosaics

Оцифрованная версия мозаичного панно на здании железнодорожного вокзала Элисты от Элины Гедерим

картина с остановки и поиск имён

Мозаика на остановке в 8-м микрорайоне Элисты. Автор: В.Ургадулов. Фото из личного архива Элины Гедерим

Оцифрованная версия мозаики в 8-м микрорайоне Элисты от Элины Гедерим

дружба, цветы и монументальное искусство

Мозаичная панно «Цвети, Калмыкия!» у парка «Дружба» в Элисте. Авторы: О.Кикеев и В.Цакиров, 1972 год. Фото: «Истории-минутки», dzen.ru

Оцифрованная версия мозаичного панно «Цвети, Калмыкия!» от Элины Гедерим

замысловатая кладка и динамика

Мозаика на детском саду в посёлке Ульдючины. Автор: В.Мезенцев, 1960 год. Фото: тг-канал Arkhe.tip

Оцифрованная версия мозаики из посёлка Ульдючины от Элины Гедерим

Было — стало: обида, непонимание и поиск

Одна из утраченных мозаик. Из личного архива Элины Гедерим

Пятая мозаика и очередь на оцифровку

Оцифрованная версия мозаики из села Аршан от Элины Гедерим

Фото мозаики из поселка Яшкуль с сюжетом из Джангара. Фото из архива Элины Гедерим

«одна из причин, по которой люди в Калмыкии боятся проявляться»

Мозаика из поселка Яшкуль в процессе оцифровки

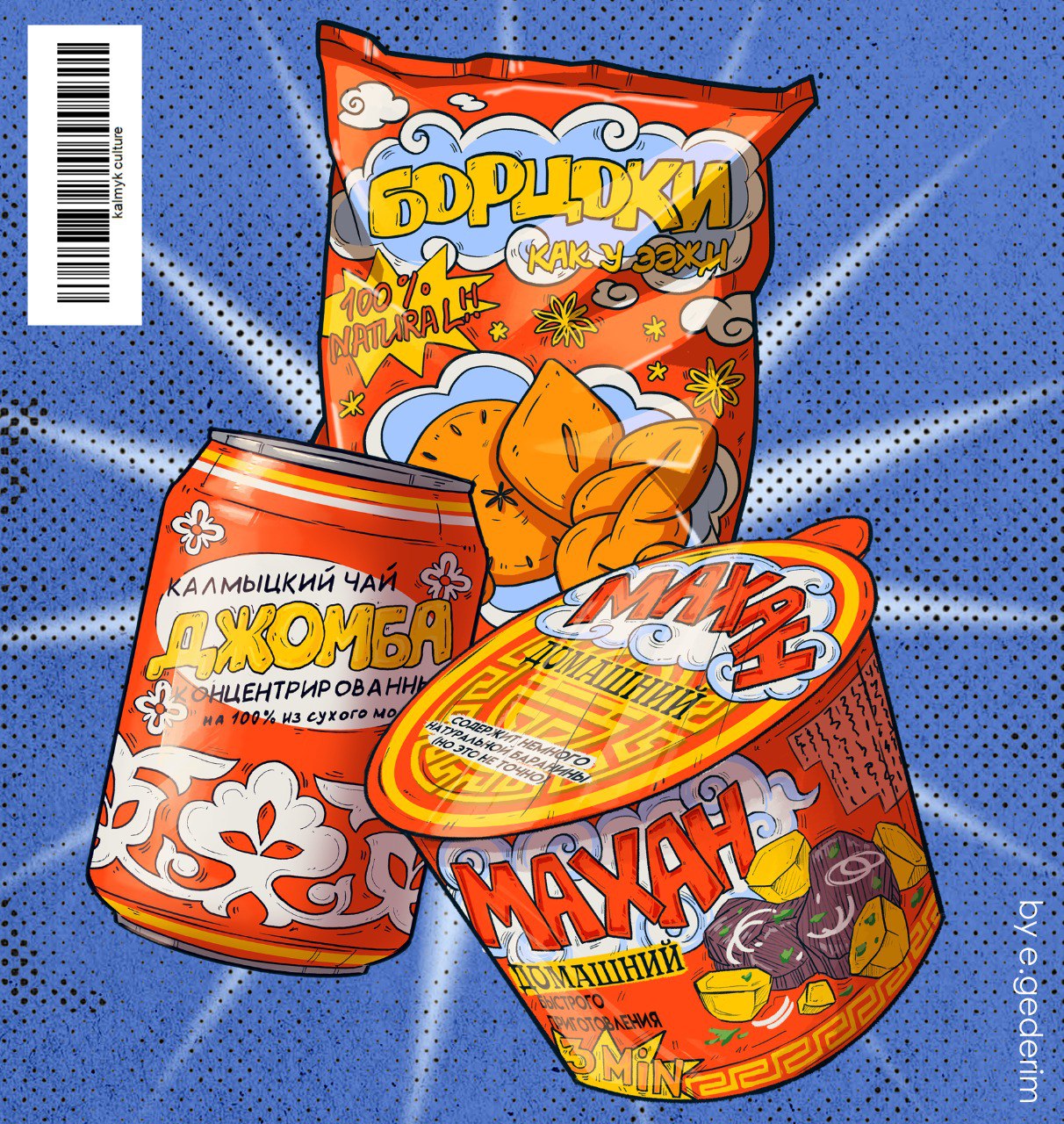

Иллюстрация Элины Гедерим

Оцифрованная версия мозаики из посёлка Ульдючины от Элины Гедерим

Оцифрованная версия мозаики из посёлка Ульдючины от Элины Гедерим

20.03.2025

Карта сайта

Контакты

информация