Классическая программа туризма в этническом стиле: встреча с шаманом, катание на лошадях с кочевниками, фотографии в юрте и праздничный ужин из блюд традиционной кухни. Знакомо?

В ноябре 2023 года на ВДНХ открылась международная выставка-форум «Россия», цель которой — показать достижения страны и продемонстрировать её «настоящую современную» жизнь на региональном уровне. Сейчас на выставке, как утверждают её организаторы, можно увидеть павильоны всех субъектов РФ, и сильный интерес вызывает то, как представлены национальные республики: их стенды украшены традиционными орнаментами, а для посетителей в них периодически проводят ритуалы и даже свадьбы.

Выставка на ВДНХ позиционируется как платформа, где каждый посетитель может увидеть достижения регионов. Но, получается, для некоторых национальных республик, в том числе и для Тывы, достижениями являются только традиционная культура и древние обряды? Разобраться в этом решил социальный исследователь из Тывы Эртине Доптан.

глава 1

«Разве станешь где-то своим, если сам не знаешь, кто ты и откуда?»

Фото: Валерий Иргит

Как вас лучше всего представить? Чем вы сейчас занимаетесь?

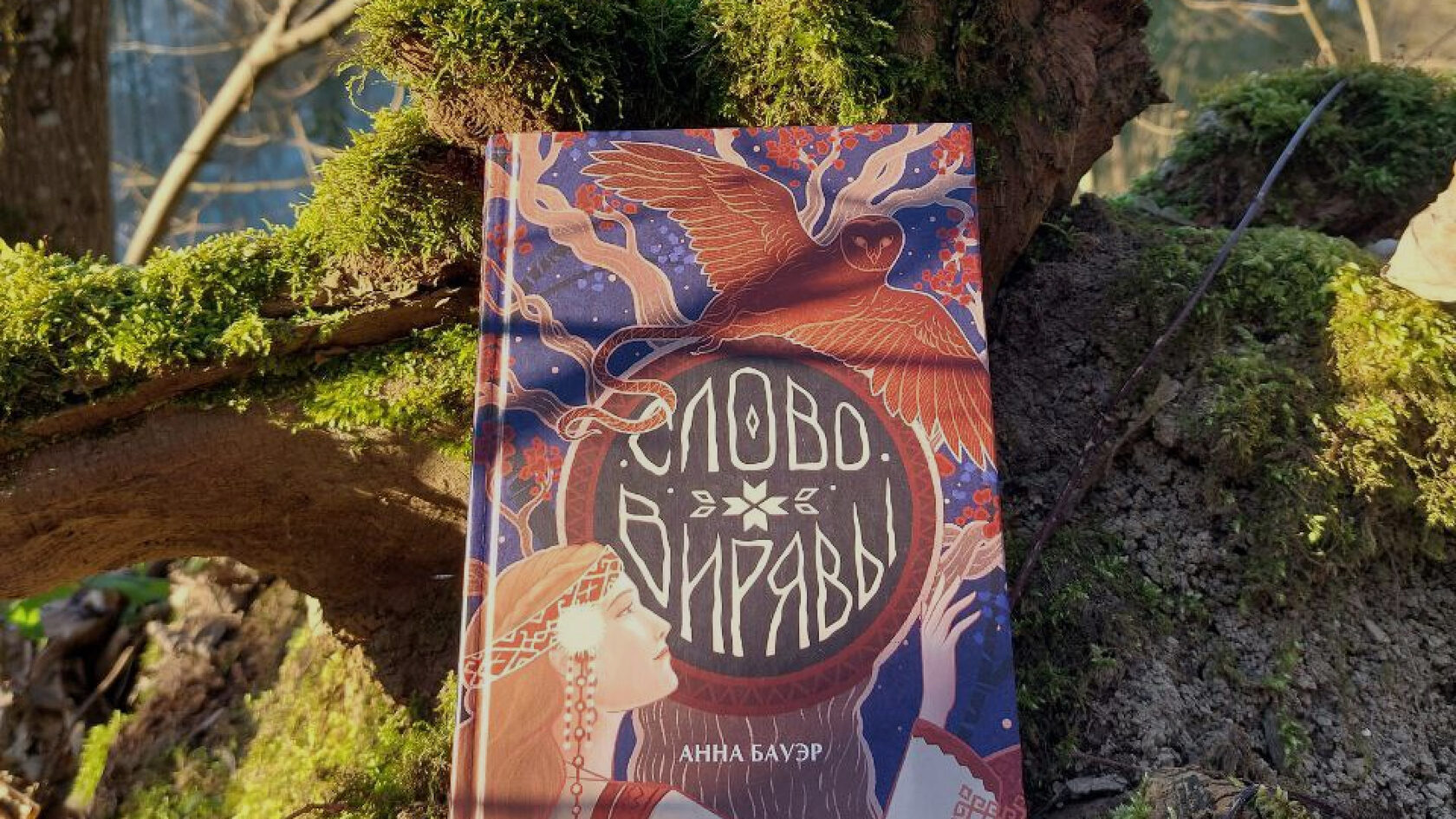

Меня можно представить, с одной стороны, как писателя, с другой стороны, как переводчика. Я профессиональный переводчик с немецкого, английского и русского языков, устный и письменный, и в течение последних пяти лет ещё являюсь и автором малой прозы. В этом году у меня уже появилась большая проза — дебютный роман «Слово Вирявы» в издательстве МИФ.

Давайте тогда поговорим про «Слово Вирявы». Расскажите нашим читателям о книге. Какой, на ваш взгляд, самой яркой деталью можно её охарактеризовать?

Когда меня просят кратко сказать, о чём книга — я говорю: это современная легенда для тех, кто потерялся. Современная девушка, журналистка Варвара, отправляется из Москвы в родную Мордовию, чтобы провести журналистское расследование, потому что в её регионе пропадают люди в лесу. И, собственно говоря, пропадает сама. По стечению обстоятельств она гневает древнюю богиню леса Виряву, которая отправляет её в мир богов и хтонических существ и даёт задание вернуться оттуда за семь дней: или вернёшься, или погибнешь. И Варя пытается выбраться.

Вас с героиней Варей объединяет то, что вы обе из Мордовии. Что для вас значит быть писательницей из Мордовии?

Пожалуй, как раз на этот вопрос я и отвечала, пока писала книгу. Для меня это стало возможностью сохранить, укрепить связь с родным краем. И ещё поговорить сама с собой об идентичности. Ведь, на мой взгляд, обращение к фольклору, к чему-то исконному — это всегда разговор об идентичности человека. Сейчас турбулентные времена, и люди часто ищут опору именно в чём-то исконном, в том числе в традициях, легендах, сказаниях собственных народов. И на этой метафоре держится весь сюжет моей книги. Я пытаюсь сказать «обернись», чтобы увидеть, кто ты такой, «посмотри назад», чтобы потом, пройдя испытание чем-то мифическим, пограничным, выйти назад — вернуться из этого леса, в котором ты бродишь, даже не другим, а таким, какой ты на самом деле, убрав всё наносное.

Фото: Валерий Иргит

А какую культуру вы для себя считаете родной?

Любой эмигрант — а я уже двадцать лет являюсь эмигрантом, не живу на родине — одновременно всегда находится в двух мирах. Один мир — это тот, откуда ты родом. Для меня это Россия и малая родина Мордовия, конкретнее — город Саранск. Другой мир — тот, в который ты приехал. Причем, я как бы дважды эмигрант: сначала уехала в Германию, где прожила около девяти лет, училась, работала. А потом вторая эмиграция произошла уже из Германии в Швейцарию. Вроде бы страны рядом, но менталитеты разные. Поэтому для меня очень актуален вопрос: кто я, какова моя идентичность?

В книге есть фраза, которая лично для меня очень важна. Она звучит так: «Разве станешь где-то своим, если сам не знаешь, кто ты и откуда?». Второй мир — ты в нём находишься, он вокруг тебя. Другой, изначальный мир — носишь у себя где-то там, в рюкзаке или в чемодане. И вот этот чемодан я и везу за собой в течение двадцати лет эмиграции. Когда писала книгу, мне хотелось как раз туда заглянуть: что такое я таскаю за собой на колёсиках?

Поэтому на форзаце «Слова Вирявы» есть иллюстрация, нарисованная по моему техническому заданию: главная героиня стоит с чемоданом около городского фонтана, а на соседней странице она изображена уже в национальном костюме около берёзы, которая имеет символическое значение. Так что в этом плане мы с Варей безусловно похожи.

глава 2

«Моя Масторава»

Фото: Валерий Иргит

Почему вы избрали для разговора об идентичности жанр фэнтези? Чем он вас привлекает?

Думаю, жанр фэнтези, в частности этно-фэнтези, хорош тем, что мы можем одной ногой стоять в реальном, исконном, настоящем, а другой ногой пытаться проникнуть за границу, протянуть руку к магическому, к чему-то необычному. Это способ поговорить, о чём хочется, но через лёгкую завесу магии. Особенность этнического фэнтези заключается в том, что эта магия как будто немножко реальная, поскольку опирается на традиции, известные сказки, легенды. Авторе не придумывает мир заново, а интерпретирует его, перерабатывает фольклорные сюжеты во что-то новое. У писателя с читателем есть что-то общее, и мы, отталкиваясь от этого общего, можем поговорить о чём-то новом. И потом фэнтези — это всегда мифопоэтика, мифотворчество. Автор берёт за основу какую-то легенду, сказку, сказание и вдыхает в них новую жизнь. Не просто пыль сдувает, как с бабушкиного сундука, а именно вдыхает новую жизнь, чтобы поговорить о чём-то глубоком.

Чтобы проинтерпретировать известный сюжет по-новому, нужно глубоко изучить то, что уже есть — сам исходный материал. Как вы работали с источниками?

В первую очередь я опиралась на свои воспоминания. И, конечно, очень много читала прикладную литературу, начиная от энциклопедий и заканчивая кулинарными книгами, песенниками. Когда бывала в родном городе, ходила в Республиканский краеведческий музей имени И.Д. Воронина, где мне проводили экскурсию, посещала нашу Пушкинскую библиотеку. Покупала книги, отправляла из Саранска посылки на свой зарубежный адрес. Могу выделить, например, «Мордовскую мифологию» — она была моей настольной книгой. Потом, конечно, сказки. Книга, которую я помню из детства, так и называлась — «Мордовские сказки».

Если говорить о воспоминаниях, то, когда я училась в школе, участвовала в экологическом движении «Зелёный мир» в Мордовии. Тогда я и побывала в Симкинском лесничестве, где находится экологическая станция, и впервые забралась в дупло того самого дуба, который играет большую роль в моей книге. На эти воспоминания я, естественно, не могла не опираться — просто нужно было их освежить. Поэтому работала с картами: открывала Google, смотрела, что и где находится, сколько километров туда, сколько километров сюда. Мне нужно было “провести” героев от села Симкино, которое у меня в книге превратилось в Шимкино, до реально существующей священной поляны, и поэтому смотрела видео, где описывается дорога к ней. Есть прямо такие инструкции, где люди идут весь путь: «сначала пойдёшь по бетонке, потом свернёшь там-то». Эти описания я соотносила с детскими воспоминаниями. То есть, была разная работа. Автор использует всё, что есть у него под рукой.

Фото: Валерий Иргит

Ещё я люблю рассказывать историю о том, как будучи студенткой, работала корреспондентом в газете и по редакционному заданию отправилась на выставку этнофутуристов. Там я впервые познакомилась с творчеством известных мордовских художников Андрея Алёшкина и Юрия Дырина. Я написала восхищённую статью, потому что тогда меня очень проняла эта комбинация исконного и современного. И вот, собственно говоря, моя книга — это тоже комбинация из чего-то современного и исконного. Книгу Алёшкина, с его воспоминаниями и репродукциями работ, я тоже купила. Называется «Моя Масторава». Там очень много интересных материалов, которые я впитывала.

Большую роль сыграло ещё то, что моя мама работала на предприятии «Мордовские узоры» и хорошо разбирается в национальном костюме, вышивке. Поэтому она отчасти выступила в роли консультанта при создании иллюстраций для книги. У неё много литературы по костюму, и какие-то отдельные элементы она фотографировала и присылала мне. В этом плане, конечно, мне тоже очень повезло — здорово иметь специалистов в семье.

У книги есть и научный редактор — мы подключили Ольгу Цыплякову, научного сотрудника НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. До нее тексты вычитывал переводчик и кандидат филологических наук Александр Данильчев, с которым я работала индивидуально. Он преподаватель эрзянского и мокшанского языков, корреспондент отдела национального вещания «Сияжар» ГТРК «Мордовия». Александр первым читал рукопись с упором именно на эрзянско-мокшанские вставки, корректировал песни, фразы, где-то полностью их переводил. А потом уже, когда рукопись была готова, она ушла к научному редактору Ольге. Конечно, это мне дало большую уверенность, ведь несмотря на свободу авторского повествования, я могла допустить какие-то ляпы, особенно языковые. Для меня, как переводчика по профессии, это было очень важным моментом: уж если я использую исконную лексику, она должна быть правильной, чтобы никто не испытывал испанский стыд при прочтении тех же песен.

Фото: Валерий Иргит

А как вы работали с фольклорными сборниками? Может, что-то конспектировали, выписывали имена персонажей, которых вам было бы интересно использовать в книге?

Поскольку я выросла в Мордовии, основные мифологические образы — например, Вирява или Куйгорож — были мне изначально хорошо знакомы. Однако в процессе работы материал стал настолько обширным, что было невозможно всё удержать в голове, и я решила для себя и для удобства читателей составить глоссарий и добавить сноски в рукопись.

Что касается основных персонажей, то Вирява у нас очень известна, но в сказках обычно представлена как некий аналог Бабы-Яги. У меня в голове, в принципе, это так и было. И когда я начала работать с краеведческими материалами, то стала понимать, что это на самом деле не так. Вирява — в первую очередь, языческая богиня и олицетворяет стихию в её дуалистичности. Она не злая и не добрая. Как и лесная стихия, Вирява лечит человека, кормит, даёт пропитание, грибы-ягоды, материал для домов, укрывает. И в то же время ты в лесу можешь заблудиться, замёрзнуть, на тебя может упасть сосна, порвать зверь. То есть здесь совершенно очевидный дуализм, как и у богов во многих языческих представлениях.

Вот эту задачу я и поставила перед собой — немножко восстановить историческую справедливость и показать Виряву не как Бабу-Ягу из сказки, а именно как богиню, хозяйку, «держательницу леса». И показать её человечной, потому что я увидела параллели даже с греческой мифологией: греческие боги же очень человечные, им не чужды душевные метания, распри, коварство и в то же время справедливость. Вот и я подумала: какая основная цель у богини леса? Она хочет гармонии, равновесия, и ей не нравится, когда это равновесие расшатывают. Вот и всё. Она нападает на человека не просто потому, что злая. Она, скажем так, нападает на определённого рода людей и действует во имя равновесия.

Фото: Валерий Иргит

А Куйгорож мне давно нравится как персонаж. Аналоги есть и в других культурах, например, у чувашей. Его можно сравнить и с джинном, и с золотой рыбкой. Однако в случае Куйгорожа за исполнение желаний тебе придется поплатиться, и плата высока: как только не находишь нового задания этому волшебному существу, оно всё разрушает или может даже убить. На мой взгляд, сложная судьба у этого персонажа: вот его высидели и он должен исполнять желания людей, а они бывают добрые, а бывают злые. Получается, ему приходится исполнять то, что ему говорят. А что он чувствует в этот момент? Что у него внутри? И как ему с этим живётся? И вообще, почему он до такой судьбы докатился? Может быть, это какое-то наказание? И вот здесь как раз началась мифопоэтика, потому что я не нашла нигде в источниках, почему у Куйгорожа такое проклятие, как я его называю. В результате я решила сама всё придумать и, основываясь на других мифологических хитросплетениях, написала легенду о Куйгороже. На него проклятие накладывает великая водная птица Иненармунь, которая имеет очень большое значение для всех финно-угорских народов именно как творительница мира, создательница всего живого.

Собственно, сейчас я вам описала тот путь, который проходит автор: как начинает творить миф самостоятельно, основываясь на том, что он уже знает. Я объединила мифы о Куйгороже и об Иненармунь и ещё замиксовала туда злобных алганжеев, которые являются носителями болезней, смерти и проживают в подземном мире.

глава 3

«Такие эмоции, наверное, испытывает археолог, когда пласт за пластом снимает почву»

Фото: Валерий Иргит

Ещё у вас в тексте есть стилизованные переработанные легенды. Они идут немножко независимо от сюжета, и читателю нужно додумывать, как каждая отдельная легенда связана с основной линией. Какая роль у этих легенд?

По моей задумке, легенды должны играть вспомогательную роль, чтобы читатель, который совершенно не обязательно является специалистом в области финно-угорской или мордовской мифологии, понял, о чём речь. То есть легенды дополнительно расширяют пространство романа. Например, в начале книги главная героиня идёт в лес, забирает яйцо, а на обратном пути бормочет про себя, что «свершилось мироздание». И следующая за этой главой первая легенда — как раз о сотворении мира, где мы опять видим образ яйца. Из его желтка рождается земля, из белка — океан, из скорлупы — звёздное небо. Там же читатель заранее знакомится с создавшей этот мир птицей Иненармунь, и это ему понадобится позже. Так я пытаюсь помочь и ввести в повествование тех персонажей и те мотивы, которые неподготовленному читателю необходимы для понимания книги.

Ведь я не могу рассчитывать на то, что Виряву будут так же прекрасно знать, как Бабу-Ягу, а Куйгорожа, например, как домовёнка Кузю. Образ Кощея знают все, и авторам славянского фэнтези в этом плане несколько проще. Мы говорим «Кощей», «Баба-Яга», «Василиса», и у читателей уже всплывают конкретные образы, которые дальше можно обыгрывать. А в случае с мифологией мокшан и эрзян такой общей базы у нас с большинством читателей нет, только с представители этого региона или фольклористами. Поэтому главная функция легенд в книге — это, конечно, расширить пространство романа и объяснить, что к чему.

Но при этом все легенды вами сильно переработаны? И читателю нужно пойти поискать и посмотреть что-то ещё, чтобы больше узнать именно про фольклорных персонажей и исконный сеттинг?

Да, верно. Для меня основной задачей было сохранить ядро мифа и функцию конкретного мифологического персонажа. В то же время я пыталась переосмыслить материал и что-то даже дофантазировать. Почему ведь «мифопоэтика»? Потому что я что-то придумываю. Если Вирява — это хозяйка леса, то, естественно, она ею останется, не будет вдруг управлять и водой, и ветром, и ещё чем угодно. Таких вольностей я себе не позволяла — старалась оставаться внутри тех рамок, которые мне диктовал фольклор. Мне хотелось, чтобы эти образы оставались узнаваемыми и считывались людьми, чтобы персонажи действовали в соответствии со своими исконными чертами.

Тем не менее, для меня важно и переосмысление: сделать не один в один, а творчески обработать, где-то выступить даже как реставратор. Например, у меня есть большая вставка — легенда о невесте Овто (медведя), где я даю отсылки сразу к нескольким сказкам, в том числе и к славянским. Мне было интересно поиграть с читателем через вот этот финно-угорский пласт. Потом я слышала отзывы, мол, «теперь сказка о Маше и медведях заиграла совсем новыми красками».

У меня ведь не было цели достоверно воспроизвести мифологический материал — я же писала не эпос и не научно-популярную энциклопедию. В послесловии к своей книге я совершенно честно пишу, что в легендах и во всём рассказанном, пользуясь свободой фэнтезийного повествования, позволила себе переработку, переосмысление, дофантазирование. Для чего? Чтобы человек, которого зацепил какой-то образ, потом пошёл и сам уже посмотрел, как он выглядит в своём исконном варианте. Какой предстаёт та же Вирява в быличках, а каким описывают в сказках и песнях Куйгорожа. Так человек сможет сопоставить и заинтересоваться мифологией, а там уже и вспомнить: а я кто? Я удмурт, я башкир. А у нас там чего интересного есть? И станет читать дополнительные материалы какие-то.

Фото: Валерий Иргит

А откуда у вас это желание — реставрировать, заполнять пробелы?

Наверное, мне просто интересно самой узнать, а как всё было на самом деле. При этом я понимаю, что никто не может этого точно сказать. Мы можем только строить какие-то догадки. Мне хотелось показать свою догадку, поразмышлять, какие связи между этими персонажами, богами, существами. Я представляла себе, что до нас дошли отголоски древности, нашедшие своё воплощение в детских сказках, в песнях — но всё это лишь осколки. Естественно, когда-то они были чем-то единым и целым. И покопаться в этом было безумно интересно. Такие эмоции, наверное, испытывает археолог, когда пласт за пластом снимает почву.

В частности, мне было интересно снять пласт после христианизации эрзян и мокшан, потому что она прошла очень поздно и завершилась лишь в середине XVIII века. Народы сопротивлялись, с нежеланием принимали новую веру. По сути, у них развилось двоеверие, и в том числе поэтому достаточно много информации дошло до наших дней — в отличие от той же славянской мифологии, где очень многое стёрлось. И когда снимаешь пласт после христианизации, ты как раз и видишь, что Вирява, оказывается, не Баба Яга. Она почему потом стала Бабой-Ягой? Потому что в народном сознании не исчезла, но уже не могла быть богиней, ведь бог стал единый и один, а её нужно было в какой-то ящичек всё-таки отправить. Единственной возможностью стало сделать из неё лесного духа. Позже произошло уже смешение со славянским образом — Вирява превратилась в ведьму, пройдя всю эту трансформацию. А когда мы это учитываем и смотрим, что было раньше, то видим совсем другой образ.

Как вам кажется, какой образ в своём романе вы трансформировали сильнее всего?

Пожалуй, Куйгорожа, потому что с ним было больше всего возни. Он занимал мою голову и прошёл трансформацию не просто как мифологический персонаж, но и в прямом смысле — от фамильяра до такого антропоморфа. При этом он меняется физически и психологически, так что мне было интересно поиграть как раз с его изначальной условной невинностью, когда он ещё не совсем понимает, кто он такой, а все вокруг почему-то говорят, что он плохой. Его никто не принимает, а он тянется к людям, и, в общем-то, не только потому, что привязан чарами. К главной героине Варе Куйгорож привязан прежде всего как к очень доброй хозяйке. И потом я вывожу его дальше на осознание своей тёмной природы, заставляю вспомнить её и пожить с этим. Поэтому Куйгорож был самым сложным и «трансформированным», но от этого и моим самым любимым дитя.

Фото: Валерий Иргит

Это правда чувствуется. Ещё я подметила такую дихотомию в романе, что Саранск и окрестности — как бы верхний мир, населённый мифологическими существами, а нижний мир — это Москва. Какой символизм вы закладывали в такое распределение ролей между городами?

Не совсем так! Дело в том, что нижний мир, Тоначи, — это, в моём понимании и, в принципе, в понимании эрзян и мокшан, продолжение земной жизни человека. Эрзяне и мокшане действительно верили, что человек, когда умирает, переходит в другой мир и продолжает там жить, кормясь тем же делом. То есть если ты вышивал, то тебе и в могилу положат твоё недоделанное шитьё и иголку — и будешь ты тем же заниматься в Тоначи. Если ты был воином, тебе положат оружие, а, может, и коня.

В описанных традициях, к примеру, поминальных, это тоже очень заметно. На поминках был такой специальный заместитель умершего: если умерла девушка, то подбирали похожую по внешности девушку такого же возраста, одевали её в похожую одежду, и за поминальным столом она подыгрывала. Когда её спрашивали, как у тебя дела, она отвечала: у меня всё хорошо, я завела куриц, свиней. Её могли спросить о ком-то ещё: «а вот Александр Иваныч, у него как дела?». «Да, видела его, у него корова там». То есть Тоначи было продолжением земной жизни.

И вот эта тема меня очень увлекла, потому что это совершенно не похоже на представления о христианском аде. Тут, на первый взгляд, вроде бы нет никакого наказания. Но потом я подумала: ведь если ты всю жизнь прожил одиноко, скучно или творил зло, то, получается, ты и в своём вечном посмертии будешь ощущать себя так же. А это ли не твой личный ад? У Вари, которая потерялась в большом городе, ощущения были мрачные. Она практически ничего не замечала вокруг себя, была сосредоточена на других людях, пытаясь им как-то угодить. По сути, выполняла задания, которые ей были не по душе. Вот она и оказалась в таком мрачном осколке во время репетиции своей смерти. В книге это прописано так, что героиня рассуждает: «если бы я умерла сейчас, то что — это бы и было моё Тоначи?». И таксист-перевозчик душ ей отвечает: «Ну да, в общем-то, у тебя тут как-то не очень».

Получается, Тоначи у каждого своё. Это совершенно не обязательно Москва, здесь нет какого-то особого символизма. За исключением того, что мне очень нравилось работать с метро. Подземка хорошо ложилась на Тоначи, и там было очень удобно создавать вот эти мрачные чертоги с закручивающимися кольцевыми. Мне некоторые читатели говорят: «Когда я спускаюсь в метро, то смотрю, не ползёт ли где-нибудь алганжей».

глава 4

«Просто прокатиться на тренде тут не получится»

Фото: Валерий Иргит

Вы отмечали неоднократно, что сейчас есть всплеск интереса к этническому фэнтези, к неизведанным мирам. Как вы себе объясняете этот тренд?

Вы не первый человек, который задает этот вопрос.

Подозреваю, да.

Я выстроила концепцию, которая для меня лично объясняет, почему существует этот тренд. Всё ещё на слуху термин «глобализация». Глобализация услуг, товаров, производства и так далее. Это потянуло за собой то, что человек тоже стал гражданином глобализованного мира: когда тебе всё открыто, ты имеешь определенные плюсы, можешь и учиться где-то в другой стране, и бизнес открывать. Но обратная сторона глобализации — это потеря идентичности. Когда ты человек большого мира, ты не понимаешь, кто ты на самом деле. Это же очень широкая концепция — Человек Большого Мира. Неслучайно я люблю повторять фразу, которую уже говорила в начале разговора, что «Слово Вирявы» — это «современная легенда для тех, кто потерялся». Главная героиня книги пусть и не переехала в какую-то другую страну, но тоже совершила акт эмиграции и потеряла собственную идентичность, потерялась сама. Но в какой-то момент зов корней, который рано или поздно человек слышит в разных ситуациях по разным причинам, её настиг.

Мне кажется, что чем более турбулентные времена наступают, тем громче этот зов слышен, тем больше хочется углубиться в самопознание. Возможно, этот ренессанс фольклорной и локальной прозы — и есть тот самый зов корней, как бы обратное движение маятника от точки, где написано «глобализация», в точку, где написано «локальность». В моём понимании, этот маятник сделал настолько широкий ход в сторону глобализации , что теперь вынужден идти обратно. И поэтому миф и традиции родного народа могут стать опорой в неспокойные времена. И, может быть, утешением, чем-то, что тебя заземляет, успокаивает, отправляет в какой-то ящичек, где ты себя чувствуешь комфортно.

Пока я готовилась к интервью, обратила внимание: в каждом тексте о вашей книге пишут, что она основана на «необычном» материале. И когда вы рассказывали о том, как к вам пришла идея романа, как вы учились на писательском курсе от ЭКСМО — говорили, что вам хотелось использовать для своего произведения какую-то «редкую мифологию». Что вы понимаете под необычной и редкой мифологией?

Говоря «редкую», я имею в виду «малоизвестную», потому что, к сожалению, это факт: мы очень мало знаем о наших соседях. Республика Мордовия находится по прямой, наверное, в километрах четырёхстах от Москвы. Но кто в Москве знает, кто такие эрзяне и мокшане и где вообще находится Республика Мордовия? Вот если спросить москвича, где находится Республика Мордовия — он ни за что не скажет, что это около 9 часов на машине или ночь на поезде. А это, по сути, ближайшая к столице крупная республика. И то же самое жители самих наших республик — они не так много знают друг о друге. Например, в Мордовии проживают и русские, и эрзяне, мокшане, и татары. И, на мой взгляд, о татарах мы тоже знаем мало, хотя они рядышком. В общем, соседи плохо знают соседей.

Я говорю «малоизвестная», потому что эта мифология особо не представлена в современной художественной литературе. Есть энциклопедии, научные труды, статьи, которые предназначены для очень узкого круга читателей. Есть сказки для детей — обычно для младшего школьного возраста. Но это, опять же, узкий круг. А вот чтобы Мордовия с её богатым культурным наследием была ярко представлена в современной художественной литературе, такого нет — тут зияющая ниша. И это не только в области нашей мордовской мифологии, но и во многих других областях.

Такие лакуны закрывает в том числе серия «Солнечными тропами», в которой и вышла моя книга. На мой взгляд, это очень приятный способ познакомиться с соседними регионами. Почитать книгу, основанную, например, на якутской мифологии, соприкоснуться с шаманизмом, а потом уже на этих крыльях вдохновения начать читать какую-то более специализированную литературу. Иногда бывает и немножко наоборот. Есть ряд блогеров и обычных читателей, которые «Слово Вирявы» брали вместе с книгой «Мифы Поволжья», вышедшей тоже в издательстве «МИФ». То есть человек сначала читал «Мифы Поволжья», а потом приступал к моей книге.

Фото: Валерий Иргит

А как вы для себя определяете границу между «вдохновением» культурой коренного народа и её «присвоением», апроприацией?

На самом деле этот вопрос волнует многих авторов, в том числе из серии «Солнечными тропами». Насколько они имеют право? Мы много раз обсуждали вопрос культурной апроприации, в том числе с литературным агентом. Лично для меня он стоит, наверное, не столь остро, потому что я выросла на земле этих народов и мне близка их культура. Но, безусловно, есть авторы, которые испытывают в этом отношении дискомфорт, не являясь представителями описываемого ими народа.

Я, кстати, тоже не являюсь представительницей по крови — я наполовину татарка. Но рассуждаю об этом так: вот я наполовину татарка, но что я знаю об этой культуре, что я могу о ней рассказать? Очень мало. Я считаю, что принадлежность к той или иной культуре не даёт тебе автоматического права и разрешения — писать или не писать. Думаю, многие представители народов, не обязательно эрзянско-мокшанского, тоже могут быть не в состоянии написать книгу, потому что если ты представитель какого-то народа, то совершенно ведь не обязательно, что ты разбираешься в мифологии или культуре. Ты можешь даже не владеть языком, опять же, как моя Варя. Поэтому это такое скользкое понятие — «апроприация». Наверное, каждый должен сам задумываться, что именно он себе присваивает, и действовать в соответствии с тем, что ему говорят его внутренние ощущения.

На мой взгляд, самое основное — это искренний интерес и готовность поработать, глубоко изучить материал, общаться с людьми. Потому что иначе — без искреннего интереса и любви к конкретному краю — написать книгу просто не получится. И вот мне кажется, где-то здесь и проходит эта граница. Если ты понимаешь, что у тебя недостаточно высокая мотивация и интерес, может быть, это и будет сигналом, что не стоит браться за такой материал. Просто прокатиться на тренде тут не получится. Нельзя за полгода нахрапом перелопатить весь материал и выдать что-то более или менее аутентичное.

Но ведь часто культура и фольклор какого-то народа в произведении используются просто как «экзотичная» особенность, привлекающая внимание аудитории. Если представить, что ваша книга создавалась на основе другой мифологии, как это повлияло бы на историю?

Скорее всего, это была бы совсем другая история. Моя работает именно в этом сеттинге. Она опирается на конкретные реалии из мира. Да тот же дуб — он существует, вокруг него есть современные легенды. В том числе как раз одна из легенд о том, что он помогает людям в желаниях, которые связаны именно с чадородием, даёт долгожданных детей. Я, например, когда была школьницей, не слышала ещё об этом. Да, говорили, что этот дуб исполняет желания, но в те времена он ещё даже ленточками не был обвешан. А потом я уже в интернете прочитала, что появился новый фольклор вокруг этого места — женщины, супружеские пары приезжают к Симкинскому дубу и обращаются к нему с такой просьбой. Поэтому, если бы это был другой сеттинг, другое место, другая мифология, то и история была бы совсем другой.

20.11.2025

Спасибо, что дочитали до конца!

Понравился текст? Считаете эту тему важной? Тогда поддержите его создателей — айда к нам на Boosty!

хочу помочь Чернозёму

Спасибо,

что дочитали до конца!

что дочитали до конца!