Сирота, Луна и ива — у народов всего мира

Иллюстрация Dariaradar к одной из версий сказки «Девушка на Луне»

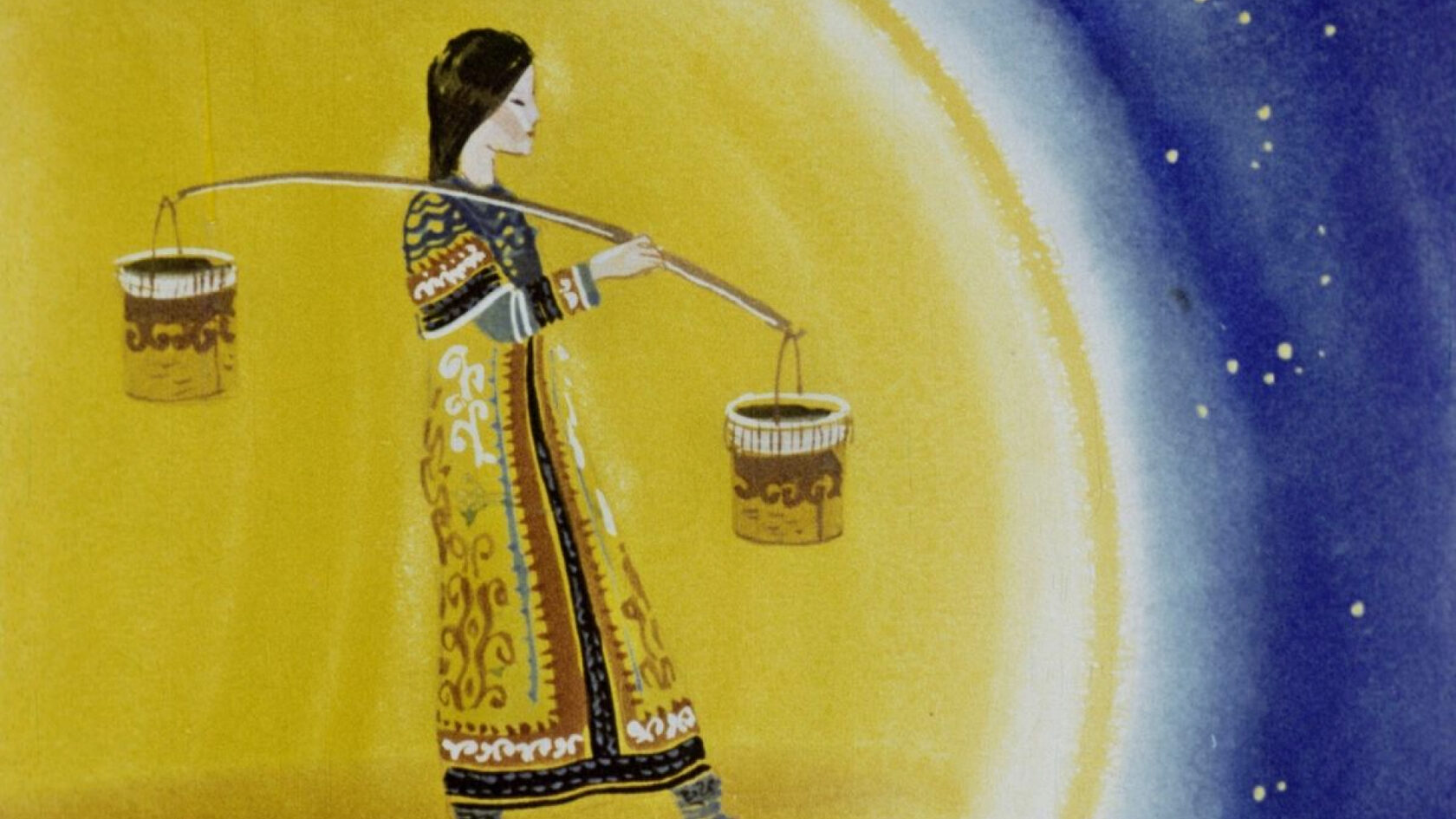

Иллюстрация В. И. Агеева к чувашской версии сказки «Девушка на Луне» из книги «Чувашские легенды и сказки» (1979)

Что говорит наука о «лунной водоноше»

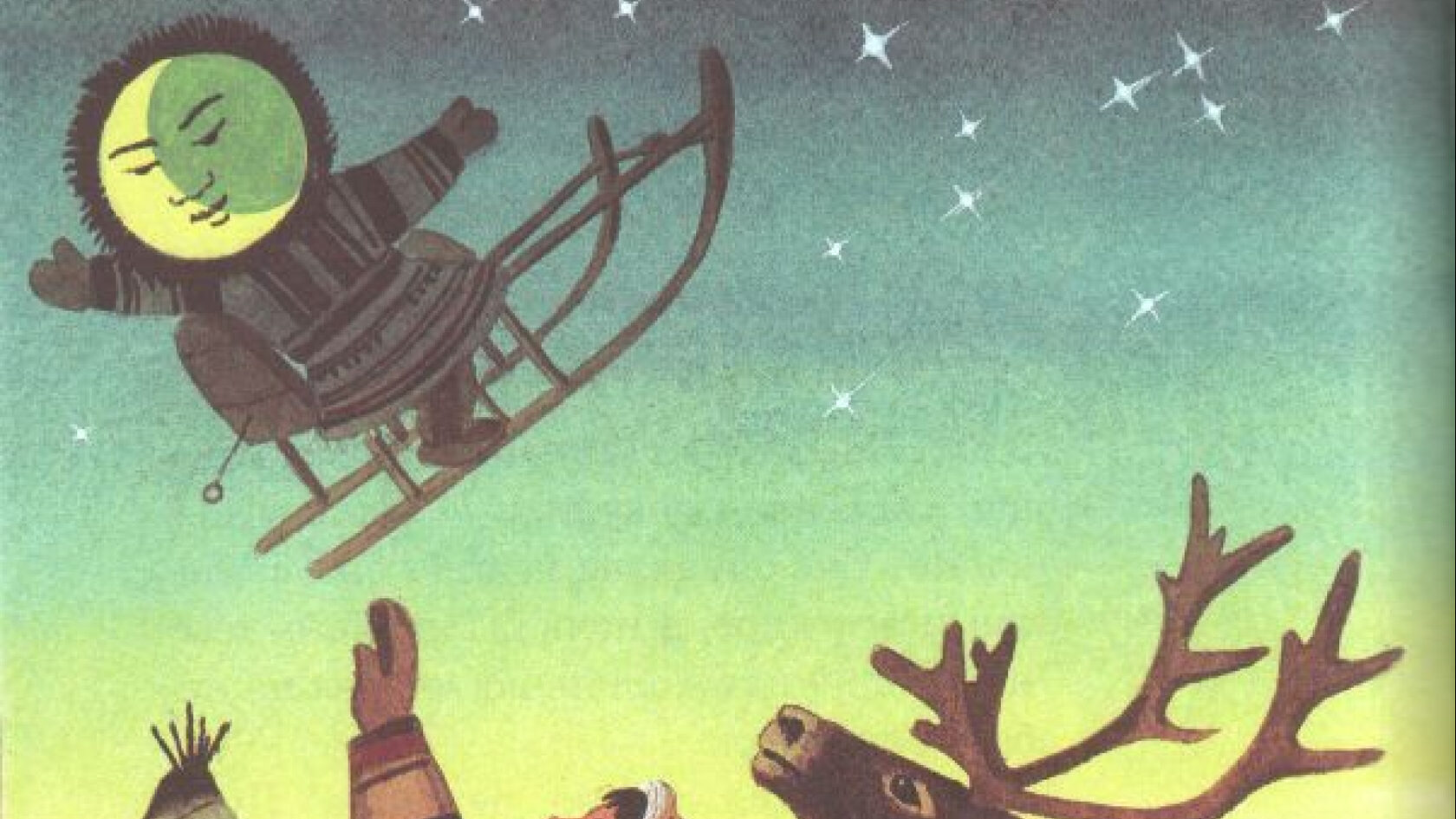

Кадр из диафильма по мотивам нанайской сказки «Как Хэрэке на Луну попала» (1989)

Иллюстрация к чукотской версии сказки «Девушка и Луна» из книги «Сказки народов Севера»

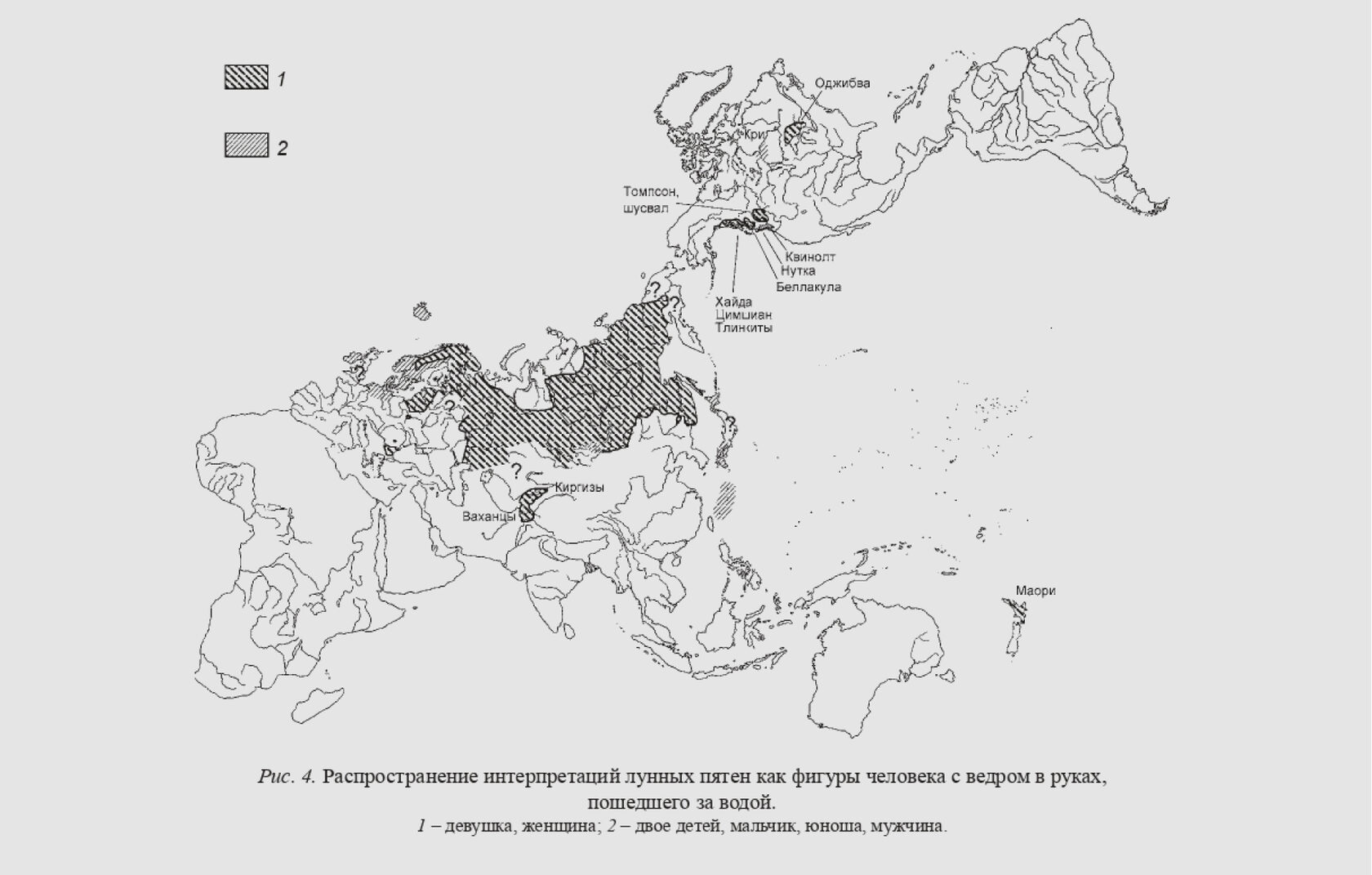

Карта распространения интерпретаций лунных пятен как фигуры человека с ведром в руках, пошедшего за водой, из статьи Ю. Е. Берёзкина «Плеяды-отверстия, млечный путь как дорога птиц, девочка на луне: североевразийские этнокультурные связи в зеркале космонимии»

немилость и возрождение

Иллюстрация к татарской версии сказки «Айсылу на луне». Баки Урманче, 1960-е

Кадр из диафильма «Девочка-луна» (1985) по мотивам советской интерпретации сказки от Л. Ясинской. Художник: Д. Брюханов

Иллюстрация Dariaradar

03.10.2025

что дочитали до конца!